吉田松陰の有名な名言に「諸君狂いたまえ」というものがあります。現代では「狂気」とはあまり良い意味で使われる言葉ではありません。今ではオタクやマニアなど何かに必死になっている者をこのような言葉で表現します。

しかしほんの50年前、有名なボクシング漫画である「あしたのジョー」では「拳キチのおっちゃん」という言葉が出てきます。「~キチ○イ」という言葉、何かに狂ったように取り付かれた物を「狂気」を意味する言葉で表現していたのは、つい最近まであったのです。

その意味で「諸君狂いたまえ」を捉えなおしてみれば、吉田松陰の本心が少しは透けて見えるのではないでしょうか。今回は、吉田松陰の名言「諸君狂いたまえ」や松陰の残した名言について考察していきます。彼は一体何を言いたかったのでしょうか。

この記事の目次

幕末の教育者吉田松陰とは何者?

吉田松陰は長州藩の山鹿流・軍学師範の家に生まれました。そして、叔父から英才教育を受け11歳のときには、藩主に対し軍学の講義を行うまでになっています。幼少期から突出した天才であったといえるでしょう。しかし、彼は自分の学んできた軍学がすでに時代遅れになっていることに気づくのです。西洋列強の情報はどんどん入ってきます。果たして外国勢力に対し、今の日本が対抗できるのか?

吉田松陰は、西洋の進んだ軍学を学ぶため、遊学を開始します。当時江戸で最高の頭脳(自称)の持ち主である佐久間象山にも弟子入りします。

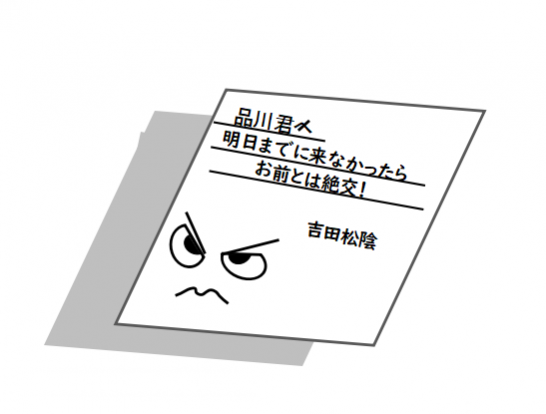

そして、友人との約束の日時を守るために、長州藩の発行する通行手形がでるのを待つ事なくことなく、出立してしまい、脱藩扱いとなります。そして、士籍剥奪・世禄没収の処分となりますが、そんなことでは吉田松陰の心は折れません。ペリーが来航した際には、敵を知らねば敵を倒せないという考えの下、密航を計画し実行します。しかし、アメリカ側に拒否されると、即座に自首してしまいます。吉田松陰はそのまま、長州藩に強制送還され、入獄することになります。

しかし、その後吉田松陰は出獄を許され、叔父の開いた松下村塾を継ぎ、多くの弟子たちに教えを授けるのです。その弟子たちは幕末の動乱の中、明治維新の原動力となり、また明治政府の中枢を担うようになる者たちでした。そして、安政の大獄で捕縛されます。それは、全く死罪にならないような、すでに捕縛されていた過激な攘夷思想の持ち主と会ったという罪状でした。

しかし、吉田松陰は、幕府の役人たちに、聞かれてもいないのに、老中暗殺計画を立てていたことを口にするのです。これにより、本当であれば死罪などにならなかったはずの吉田松陰は死罪となります。29年の生涯をそこで終えることになったのです。

誤解されがちな「諸君狂いたまえ」の意味とは?

吉田松陰は自分のことを「狂愚」と評していました。師であった当時最高峰の学者であった佐久間象山も、吉田松陰を評し似たような言葉を残しています。その行動も最期まで常人の考えでいけば「狂っている」といってもいいかもしれません。長州藩の手形が発行されるまで待てば罪人になどならないのです。

ペリーの黒船に密航し、失敗したら、わざわざ自首するというのも、意味不明です。聞かれてもいない老中暗殺計画を堂々と口にして、斬首になって生涯を終えるというのも、常人を超えたある種の「狂気」のようなものを確かに感じるかもしれません。

しかし、彼の生き方にはひとつの信念がありました。正しいと思ったことを思うだけで行動しないというのはその時点で悪だというものです。であるならば、狂気とは人の社会の中に生まれた固定観念、常識という名の枠組みの中に留まる怠惰な行為似たいし、否定し、そうではないのだと主張する言葉であったのです。

「狂気」とは、常識や固定観念などにとらわれず、一心不乱に己の信ずることを行うことこそが正しいとする彼の考えの根幹を短く言ったものではないでしょうか。狂気のような思いにとりつかれなければ、何かを成し遂げることが出来ないという吉田松陰の言葉と似た言葉は、洋の東西を問わず、多くの偉人が残しています。狂気とは、常識、日常のしがらみ、損得勘定、保身という軛から己を切り離す刃であるということでしょう。この言葉は、刃を持った言葉です。だからこそ、今でも深く人の心に突き刺さり残り続ける名言となっています。

【松陰の名言1】敵が弱い事を願うな自分が強ければいいのだ!

吉田松陰は「敵が弱いように、敵が衰えるようにと思うのは、皆、愚痴もはなはだしい。自分に勢いがあれば、どうして敵の勢いを恐れようか。自分が強ければ、どうして敵の強さを恐れようか」という言葉も残しています。敵が弱いなどという楽観的な予測をするというのは、根本が軍学者であった吉田松陰にとっては、ありえない想定だったでしょう。

敵の戦力を下算すれば、だいたい負け戦になります。明治維新で出来上がった大日本帝国は、松陰の死後は87年後にそれを嫌というほどに知ります。そのような歴史的事実だけではなく、人の生き方としても、敵や競争相手が弱いこと、失敗することを期待するのではなく、己を研鑽することが、大切であるという非常に重要なことを意味する名言ではないでしょうか。

【松陰の名言2】続けたりやめたりすれば物事は成功しない

吉田松陰は

「一つ善いことをすれば、その善は自分のものとなる。

一つ有益なものを得れば、それは自分のものとなる。

一日努力すれば、一日の効果が得られる。一年努力すれば、一年の効果がある」

という言葉を残しています。

継続こそが大事であること。日々努力を怠らないことで、

一生の効果、つまり何かをなしえることができるという意味でしょう。

「継続は力なり」という言葉もありますが、何事も続けていかなければ成功などありえません。その大切さを説いた言葉です。

【松陰の名言3】一日を疎かにすればやがて一生を棒に振る

吉田松陰は「一日一字を記さば一年にして三百六十字を得、一夜一時を怠らば、百歳の間三万六千時を失う」という言葉も残しています。日々の努力を行わないものは、結局、100年間で多くのものを失う。つまり一生何も出来ないで終わってしまうという意味でしょう。日々の積み重ね、努力が重要であるということを言った名言です。

【松陰の名言4】自分への約束を破る人間が一番くだらない!

吉田松陰の名言の中には「小人が恥じるのは自分の外面である、君子が恥じるのは自分の内面である。人間たる者、自分への約束をやぶる者がもっともくだらぬ。死生は度外に置くべし。世人がどう是非を論じようと、迷う必要は無い。武士の心懐は、いかに逆境に遭おうとも、爽快でなければならぬ。心懐爽快ならば人間やつれることはない」という言葉があります。

自分を裏切るものこそが最もくだらない者であると断言しています。

外面という常識や社会の枠組み、損得勘定で自分の考えを曲げ生きていくことが、最もくだらない人間であり、自分の約束を破る人間、自分で自分を裏切る人間が最低であると言い切っています。なかなか、世の中自分の信念、思いだけで生きられるものではないでしょう。しかし、絶対に破ってはいけない自分の中の約束という物は多くの人の心の中にあるのではないでしょうか。他人がどう思うか関係なく、その思いは絶対に守り、生きていくことが、人として大事なことであると吉田松陰は説いているのでしょう。

【松陰の名言5】やみくもに人の弟子になるな、やみくもに人の師になるな

吉田松陰の言葉には「みだりに人の師となるべからず。みだりに人を師とすべからず」という言葉があります。これは、言葉としては非常に分かりやすいです。やみくもに人の弟子になったり、師匠になったりするなという意味です。しかし、なぜなのか?

その言葉の真意を考えると、非常に深いものがあります。弟子になること、人の教えを受けることは、ある意味、非常に危険なことでもあります。間違った教え、情報でないと、誰も保障はできません。自分で判断し考えるしかありません。異常な教えを説くカルト教団に高学歴者が入信し、大規模なテロ事件を起こしたことが過去の日本にありました。そして、人に物を教えるという立場にたつということは、その人の一生を左右しかねない可能性すらあるわけです。間違ったことを教えてしまう可能性がないと言い切れるでしょうか。

人の弟子となり教えを請う、また人の師となり教えを与えるということは、非常に重大な意味のあることであると、吉田松陰入っているのでしょう。安易に行えることではないということです。

【松陰の名言6】間違わない事より間違いを改める事を大事にしよう

吉田松陰の残した言葉には「過ちがないことではなく、過ちを改めることを重んじよ」という言葉があります。弟子である高杉晋作も「過ちを改めれば それは過ちではないのだ」といい言葉を残しています。弟子になると「過ちを改めれば」それは「過ち」ですらなくなってしまうまで進化してしまいます。

ただ、吉田松陰はそこまで尖っていません。過ちをすることよりも、その過ちを認め改めることが重要だということです。吉田松陰も軍学者として山鹿流の学問を収めます。11歳にして藩主に講義するまでになります。叔父からの凄まじくも愛のあったスパルタ教育で身に着けたものです。しかし、それが西洋列強に通じないとなれば、彼は今まで学んできたものを金科玉条にすることなく、進んで住んだ西洋の軍学を学びます。間違えたと思ったら、それを認めること。そしてすぐに方向転換し、間違いを改めることが大事であることは、現代であっても十分に生きた言葉として心に響くものです。

幕末ライター夜食の独り言

吉田松陰は現代も通じる、全く陳腐化していない時代を超えた価値のある多くの言葉を残しています。有名な「諸君狂いたまえ」はサッカーの応援の横断幕になったこともあります。人が生きていくうえの本当に大切な、本質の部分で吉田松陰は時代を超えた位置に達していたのではないでしょうか。一つ一つの言葉が、くじけそうなこと、ストレスの多い今の社会に生きる人たちも勇気付けていくような気がします

▼こちらもどうぞ