縄文時代後期の遺跡からは、巨木を刳りぬいて作られた丸木舟が数多く発掘されています。その半数、約100例が千葉県からの出土ですが、続いて琵琶湖周辺、福井県から島根県にかけての日本海側からも多くの発掘例があります。

京都府舞鶴市にある浦入遺跡から出土した丸木舟は、今からおよそ5000年前のもので、腐食が進んで約4メートルしか残っていませんでしたが、当時は全長8メートル、幅1メートルあったと推測されています。巨大な杉の木を石斧で刳りぬいて作ったと見られています。このような大型の丸木舟は、外洋航海に適していると考えられます。

魏志倭人伝に「船に乗り、南北に市糴す」とあるように、

このような船で対馬海峡の島々を行きかい、商いをし、米を買い入れていたとみられます。丸木舟は、一本の木を刳りぬいた頑丈な単純構造で、それ自体が水に浮くため、安定性に優れています。後に高度な技術で作られた大型帆船が行きかうようになっても、便利な足として近代まで使われてきました。

九州と朝鮮半島の間にある対馬海峡は、東シナ海から日本海に向かって一定の強い海流があり、潮流も複雑で、安全な航海をするには、現在でも十分な経験値と航海技術が必要です。しかし、縄文から弥生時代にかけて、人々は潮時と天候を見て、条件の良い時を選び、丸木舟で一気に漕ぎ切ったと考えられます。

この記事の目次

帯方郡への旅(難升米のルート)

魏志倭人伝によれば、

景初2年(238年)6月、卑弥呼は魏の皇帝に大夫(男性の使い)の難升米と次使の都市牛利を遣わし、男の生口4人と女の生口6人、斑布2匹2丈を朝貢したとあります。

(斑布は苧麻で作った麻布、2匹2丈は布の単位で、2丈は約4.7メートル、それを2反贈ったということ)。

旧暦6月は、新暦では7月に相当し対馬海峡を渡るのに最適な季節です。朝貢は通常、元旦の儀式として行われることから、難升米らはおよそ半年前から出かけたことになります。難升米ら一行はどのようなルートを辿ったのでしょうか?

魏志倭人伝を読むと、

「倭人は帯方東南、大海の中に在り」と表されており、

倭人は帯方郡から東南の方向、海上の島にいると書かれています。

「郡より倭に至るには、海岸に循いて水行し、韓国を歴て、乍南乍東、その北岸、狗邪韓国に到る。七千余里」

帯方郡から朝鮮半島の海岸伝いに南下、港港で停泊しながら、狗邪韓国にたどり着きます。狗邪韓国は朝鮮半島の南端にあり、倭人の国であったとされています。

「始めて一海を度る。千余里。対海国に至る。(中略)居する所は絶島、方四百余里ばかり。土地は山険しく深林多し。

(中略)海物を食し自活す。船に乗り、南北に市糴す」

ここから半島を離れ、対馬海峡を航海し対馬国に渡ります。対馬国では倭人が魚を採って暮らし、船にのって南北の島へ市糴(穀物を買うこと)に出かけると書かれています。

朝鮮半島の釜山から対馬まで約93kmの距離があります。当時の刳り船の速度が約3ノット(時速約5.6km)だとして、16時間はかかる行程ですが、潮流と風向きをよく読み、日が長く天候が安定している7月であれば、一日の行程で到着できたものと考えられます。

「又、南、一海を渡る。千余里。名は瀚海と曰う。一大国に至る」

対馬国から一大国に渡ります。一大国は、魏志倭人伝以外の史書では「一支国」と表記されます。「いきこく」と読み、現在の壱岐島に比定されます。対馬から壱岐島までは約73km。対馬国で潮待ちをし、天候をよく見て一気に漕ぎ切ったことでしょう。

「又、一海を渡る。千余里。末盧国に至る」

壱岐島から末盧国に渡ります。佐賀県唐津市付近にある遺跡群を含む一帯が末盧国であったとする説が有力です。壱岐島から唐津市北部にある呼子港まで約28km、順調であれば約半日の行程です。倭国から帯方郡への航海は、この逆の行程であったと考えることができます。

船の構造 丸木舟から半構造船へ

丸木舟は頑丈で軽量、基本的に丸太の直径以下の細身形状となるため、少ない漕ぎ手である程度の速度が出せる船だといえます。船底も平らで丈夫なため、川底を擦りながらの遡上や、人や荷物を載せたまま陸路を曳きずって山越えすることも可能でした。

外洋航海も可能でしたが、長距離を漕ぎ切るためには、漕ぎ手を途中で交替させる必要があります。そうなると、幅1メートルに満たない丸木舟では狭く、2~3メートルの船幅が必要になります。さすがに直径2メートルを超える巨木は入手困難と思われ、刳りぬいた木を複数組み合わせて、幅と長さを拡張した船が作られました。弥生時代後期に入ると、朝鮮半島から輸入した鉄槌を鍛造して、さまざまな鉄器が作られていましたので、巨木を刳り抜く鉄の斧や、鉄の釘が使われたと考えられます。

また、外洋は波が荒く、うねりが出ると、舷側が低い丸木舟は波をかぶってたちまち浸水してしまうため、舷側板が側面に取り付けられました。舳先と艫の形状も竜のように高く持ち上げられ、波を越えやすいように設計されました。このような船は半構造船とか準構造船と呼ばれます。半構造船を造るためには、板材が必要です。しかしこの時代、まだ鋸はありません。横引き鋸(木材を繊維に直角方向に切断する鋸)は鎌倉時代、縦引き鋸(繊維方向に切断する鋸)は室町時代まで待たないと出現しないのです。

弥生から古墳時代にかけては、丸太に鑿でいくつも溝を穿ち、そこに鉄の楔を打ち込んで、少しずつ木を縦に割るという方法で板材が作られました。表面は手斧と呼ばれる鉋の前身ともいえる工具で平らに削り板材に仕上げます。そのようにして作られた船は重量が重くなり、内海での運搬船としては使えても、外洋航海には重すぎて速度が出ないため使えなかったはずという学説もあります。その説では、半構造船が外洋航海できるようになるのは、古墳時代後期、船が縦帆を備えるようになって、風を推進力の補助として利用できるようになってからとしています。

「大阪市市制100周年記念行事」の一環として、高原長廻り古墳から発掘された船型埴輪の形状を再現した「なみはや」という実験船が建造され、大阪湾から朝鮮半島の釜山まで、人力で航海するというチャレンジが行われました。しかし、この船はあまりに重すぎて8人の漕ぎ手では全く進むことができず、実験は失敗に終わっています。

長野正孝氏は、その著書「古代史の謎は「海路」で解ける」で次のように書いています。

「構造的に瀬戸内海、対馬海峡を航行する船としては十分頑丈であったが、速度が出ないので実験は失敗した」と主催者は語った。「船体は不安定で、人力では殆ど漕げず、大量のバラストの石を積んで、夜間、警戒船に牽引し、進まざるを得なかった」と、報告者は語っている。大阪南港から釜山まで航海日数は75日間、夜間はエンジンで走ったという。」

「なみはや」以外にも角川書店の「野性号」、島根県の同好会「からむし会」の丸木舟などが、対馬海峡航海の実験に挑戦していますが、いずれも失敗に終わっています。長野正孝氏は、これらの半構造船は遠洋航海とは異なる目的で使用されたのではないか、と述べています。

竜骨なし平底構造の和船

戦国時代の平底船大安宅船(鉄甲船)

「日本は船舶の設計思想において西洋の船と大きく異なる形の発展を遂げた。すなわち、西洋の船が応力を竜骨や肋材を使用し強度を得ることで大型化をなしとげたのに対し、日本の船舶は古代の丸木舟以来、そのような構造を持たない外板を継ぎ合わせたのみの構造であった。」(出典:Wikipedia:和船)

「船形埴輪に見られる古墳時代の準構造船、諸手船、明治時代の打瀬船、あるいは丸子船や高瀬舟など内水面で使用された船舶に至るまで、日本の船舶は全てこのような基本構造のもとにあった。」(出典:Wikipedia:和船)

西洋ではローマの時代から竜骨船と呼ばれる構造の船が作られていました。太くて硬い弓型の竜骨材(キール)を中心に置き、それに直行する肋骨材(フレーム)を組み合わせ、船首から船尾にかけて梁を通し、板を張った構造です。断面はワイングラスのような形になるのが特徴で、大型船を造るのに適した構造です。

それに対し和船は竜骨を持たないのが特徴で、刳り船を船底に配し、その上に板材を組み上げる構造で、船底は平らに近い形状になります。船底が平らであるということは、スピードが出ない、安定性に欠けるので帆を立てられないという欠点がありますが、陸上で橇のように使えるというメリットがあります。

倭国で古代から使われてきた交易ルート、すなわち日本海から中国山地を縦断して姫路に抜け淡路島に至るルートや、敦賀から川を遡上し野坂山地を越えて琵琶湖を渡り河内平野に至るルートを辿る場合、川が尽きたところから分水嶺を越えるまでの間、大勢の人で船を曳きずって峠越えしたと考えられます。船底が頑丈で平らな和船だから船を曳くことができるので、竜骨がある船だったら不可能な話です。

長野正孝氏は「古墳時代の謎は「海路」で解ける」の中で次のように書いています。

「船が曳かれて陸を行く」と聞いても想像ができないであろう。

しかし昔の船は普通に陸を移動していた。

欽明天皇の時代、570年に高句麗の船が能登に漂着した。

その船を敦賀から山越えをして塩津で丘を引いて峠を越えて、塩津から大津まで琵琶湖を航走、

大津で満艦飾に整え、宇治川を下った記録がある。」

平底の和船は容易に陸揚げできるので、海が時化たとき速やかに浜に避難することが可能です。竜骨を持った船は陸上ではどちらかに傾いてしまうので、港湾設備がないと接岸すらできないことになります。時代は下りますが、鎌倉時代の弘安の役(1281年)はそれを見事に証明しています。約1万の軍勢から成る元の艦隊が博多湾に侵入し、日本軍と激しい戦いになりました。しかし、戦闘が始まってから2か月後の7月30日夜、台風が襲来し博多湾は暴風雨に見舞われます。

元の艦隊は、船同士がぶつかり合いそのほとんどが破壊され、夜の間に兵と共に沈みました。日本軍は博多湾の約20kmに渡って石を積み上げて築地(元寇防塁)を築き、元の船が上陸できないようにしていたのです。石築地は、その陸側には土を盛って傾斜を付け、自軍が騎乗して応戦できる構造とし、海側は切り立たせ、海中には乱杭や逆茂木を設置して、船が接岸できないようにしてありました。4000隻の元艦隊のうち、残ったのは200隻のみだったと伝えられています。

古代の交易ルート鉄の道と翡翠の道

兵庫県豊岡市出石町の袴狭遺跡遺跡から、4世紀に描かれたと思われる線刻画が発掘されました。これに描かれていたのは16艘もの大船団です。この時代すでに、北九州から日本海岸伝いに新潟の糸魚川河口付近まで港をつないでいく「翡翠の道」と「鉄の道」の航路が存在していたと考えられています。線刻画はその様子を描いたものと推定されています。

「翡翠」は古代日本の重要な交易品で、朝鮮半島を通じて中国に輸出され、それと引き替えに「鉄槌」を輸入していました。鉄槌とは鉄を含んだ原料を精製し板状にした半製品で、日本ではこれを鍛造して農具や工具などの製品を造っていました。(日本が独自で砂鉄から鉄を精製できるようになったのは6世紀からになります)。糸魚川で産出した翡翠を積んだ船は、富山湾を渡って能登半島を横断、丹後半島の東岸に達します。

Google Mapを航空写真にして能登半島を見ると、緑の山に覆われた半島全体の付け根に灰色の帯ができているのがわかります。ここは羽咋川流域の低地で、邑知潟地溝帯と呼ばれているところで、4世紀の応神天皇時代、翡翠の集散地であったとされています。

出典:Google Map:能登半島付け根に見える灰色の邑知潟地溝帯、周辺に遺跡が多数存在する。

長野正孝氏はその著書「古代史の謎は「海路」で解ける」の中で次のように書いています。

「古代の羽咋川は河口から内陸まで10キロメートルの能登部まで邑知潟が湾入し、海岸線は現在の七尾線の能登部駅付近まで迫っていた。その海岸から約10キロメートル、なだらかな陸路を曳き上って、あとは下っていけば七尾港に着く。能登半島は陸路一日で横断できるのだ。この地には船を曳く労働者が数多くおり、ヤマト朝廷の砦もあり、豪族が支配していたことだろう。」

一方、朝鮮半島南部から、鉄槌を満載しずっしりと重くなった船団は、対馬海峡を越えて九州北部にたどりつき、日本海沿いに港をつなぎ出雲を経て、丹後半島西岸に達したと考えられます。長野正孝氏はまた次のように述べています。

「長旅で鉄を運んできた古代人の船団は、丹後半島の付け根の久美浜湾の函石浜で休息をする。そこから天橋立の阿蘇海まで丹後半島を越えるルートを船団で漕ぎ出す。半島は7日かかって回ることになるが、その日その日の泊地がない。(中略)私は地図を見て、「彼らは竹野川を上がって、大宮売神社から阿蘇海に山越えして抜けた。翡翠や水晶が鉄との交換のためにここに集められ、研磨され、この川の周辺が鉄と石の一大交易地になった」と考えた。」

Google Erathでみた丹後半島、中央やや下の灰色地帯が川沿いの低地で、ここを通って半島横断したとみられる。右端に天橋立によって隔てられた入り江が阿蘇海で、大宮から阿蘇海に向けて船を曳いて山越えした。

出典:Google Map:丹後半島

丹後半島は「翡翠の道」と「鉄の道」が交差する場所として、4世紀の中ごろまで栄えたとみられています。翡翠はここで磨かれて「勾玉」となり、鉄は鍛造されて農具や刀剣に加工されました。Google Mapで丹後半島の遺跡を検索すると、竹野川河口から阿蘇海に抜けるルートは、現在の北近畿タンゴ鉄道沿いに重なり、その上に遺跡が数多く存在していることがわかります。(上図参照)。丹後半島は一大工業地域だったことを表しているといえます。

丹後王国

丹後半島に存在する多くの遺跡から、勾玉、ガラス管玉や鉄器など大陸との交易によるとみられる多くの遺物が発掘され、2世紀から4世紀にかけてこの地に王国があったことが伺えます。半島西側の久美浜町にある函石浜遺跡からは、新の時代、西暦14年に王莽が鋳造したとされる貨幣が出土しました。また、糸魚川で産出した翡翠の勾玉や、大陸から持ち込まれた陶器、鉄器が多く発掘され、この地で交易が盛んであったことを表しています。半島東側、岩滝町の大風呂南古墳からは「漢青」と呼ばれる顔料を使ったガラス製の腕輪や大量の鉄剣、京丹後鉄道沿い峰山町赤坂の今井墳墓からガラス製の頭飾り、これにも「漢青」が使われています。

また、大宮町の左坂古墳からは多くの鉄器やガラス玉が出土しています。少し内陸側に入った弥栄町にある奈具丘遺跡は、水晶玉を加工した工場跡とみられ、水晶の原石や半加工品、それらを加工するのに使用したとみられる鉄器が大量に出土しました。また、京丹後鉄道沿いの峰山町にある扇谷遺跡は、弥生時代中期(1世紀末~2世紀初め)の環濠集落の跡です。

扇谷遺跡の特徴は、V字型に深く掘られた急峻な環濠で、最大幅6m、深さ4m、傾斜角は50度以上もあります。落ちたら這い上がることは不可能な鋭い傾斜です。このような環濠が丘陵の中腹に延長1kmに渡って二重に巡らせてあるのです。ここは当時の先端技術の粋を集めた「秘密工場」だったのではないでしょうか。「丹後」のブランドを守るために外部の侵入を徹底的に排除し、交易品の価値を高めていたと推定されます。

しかし、丹後王国の繁栄は250年ほど続いた後、5世紀初めには衰退していきます。4世紀後半の航海技術の進歩によって、丹後半島を経由しない海路に変わってゆくのです。

敦賀から琵琶湖へ

画像:応神天皇Wikipedia

長野正孝氏は「古代史の謎は「海路」で解ける」で、丹後王国の衰退は「応神帝の大型帆船時代の到来」が理由であるとしています。

「4世紀後半から、大型船が沖を走るようになり、少し時間差はあったものの、この製鉄所のある竹野川に朝鮮半島から船が来なくなった。丹後半島の沖を素通りできるようになった、海路が変わったのである。帆で走る船は夜も走ることができた。鉄の材料も丹後半島の沖を越えて敦賀、小浜まで直接運ばれるようになった。」(中略)「丹後王国は、日本海に大型帆船が就航し始めた4世紀半ばには衰退を始める。以降、近畿の鉄は敦賀経由になり、継体王朝の湖北(琵琶湖北部)の製鉄所が丹後の製鉄所に代わって繁栄することになる。

応神天皇の時代、大型帆船が丹後半島沖を航行するようになった理由として、葛城襲津彦の活躍がありました。

大航海時代の始まり 秦氏一族を移民させた帆船

4世紀、応神天皇の時代に大きな変化が訪れます。秦の始皇帝に仕えた弓月君(を祖とする秦氏一族が、新羅の侵略から逃れ、朝鮮半島を脱出し日本へ移民してきたのです。それを助けたのが応神天皇で、平群木莵宿禰と的戸田宿禰率いる皇軍を加羅に派遣し、新羅をけん制しつつ、秦氏一族を渡来させることに成功します。移民した秦氏の数は、二万人に上るといわれています。

そのような大量の移民を安全に渡航させるためには、丸木船に波除の舷側版を取り付けたレベルの小舟では用足りません。もっと大きくて速度の出る船が必要です。応神天皇は、新羅からの渡来人であった葛城襲津彦に中国の船を用立てることを命じました。中国では3世紀ごろから「指南魚」と呼ばれる羅針盤と、帆を装備した船が建造され、大量の兵を海峡越えして運べる技術を持っていました。指南魚は磁石を仕込んだ魚型の木片を水に浮かべたもので常に南北を示します。彼らは夜間も航行できる航海術すらすでに備えていたと推定されます。

葛城襲津彦は中国と交渉し、秦氏一族を輸送する船を手配しました。そして、これをきっかけにして、日本が「大航海時代」を迎えたと、長野正孝氏は述べています。弥生時代からの船は、丹後半島を海岸沿いに越えることが困難でした。丹後半島の海岸は険しい岸壁が続き停泊できる場所がなく、夜間に岩に激突するか、沖に流される可能性が高かったのです。そこで、半島の付け根から川を遡り、川が尽きると船を曳いて山越えをして、東側の海岸に抜ける陸路が開拓されてきました。丹後王国繁栄の所以です。

しかし、葛城襲津彦が手配した帆船は、風を受けて夜間も航行ができ、羅針盤を備えているため、丹後半島の沖を安全に航海することが可能でした。時間をかけ荷役を雇って、船を山越えさせる必要がなくなり、直接舞鶴に入港できるようになったのです。長野氏はその著書「古代史の謎は「海路」で解ける」の中で次のように述べています。

「応神帝は、朝鮮半島から大勢の帰化人と共に、大量の文物を、丹後半島を越えて舞鶴から敦賀付近の新天地にもたらした。

「近畿地方を拓いた大王」と考えることができる。

そして、朝鮮半島から若狭・敦賀にかけての海路ができたのである。」

4世紀、応神天皇が朝鮮半島と敦賀の海路を拓いたことにより、近畿に鉄資源がもたらされるルートができ、ヤマト王朝の礎をつくったのです。

瀬戸内海航路の啓開 吉備の乱

3世紀、神功皇后が三韓征伐から九州に帰ってきて、幼い応神天皇を連れて瀬戸内海を通って近畿に凱旋したという伝説があります。しかし長野正孝氏は、瀬戸内海は全長400kmに渡って流れが複雑で速く、岩が隠れている難所も多くて、停泊して食料や水を得る港がなければ、航行不可能であったと述べています。

5世紀になって、雄略天皇が瀬戸内海を航海可能にしたと長野氏は考えていて、そのきっかけとして、463年の「吉備の乱」があったとその著書で書いています。雄略天皇の吉備侵攻の目的は、瀬戸内海の啓開(切り開くこと)事業にあったという説です。もともと吉備王国は瀬戸内海でもっとも豊かな国だったと考えられています。

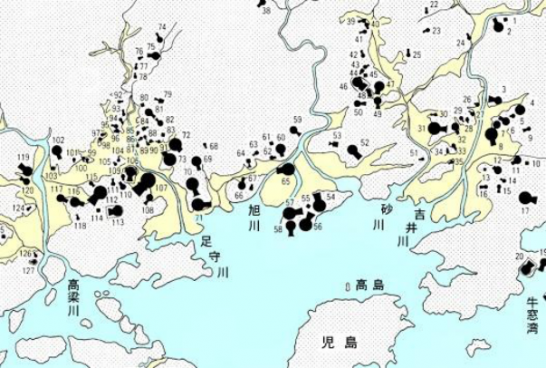

4~5世紀、瀬戸海の海岸線は現在よりも奥深く入り込んでいて、岡山市は内海になっていました。高梁川、足守川、旭川、吉井川から豊富な水が流れ込む児島湾は、児島と陸地の間の水路を小舟が行きかい、漁業が盛んであったと考えられます。また、温暖な気候を利用して製塩業も盛んでした。(現在は海岸線の後退によって児島は陸続きとなり、児島半島となっています。)

出典元:岡山県南部の古墳時代前半期首長墳分布図

また、朝鮮半島との交易品を運ぶ船が、九州北部から日本海岸伝いに出雲を航行して日野川に入り、蒜山で山越えをして旭川を下り、現在の真庭市から瀬戸内海に運ぶルートが古くからあったものと考えられます。朝鮮半島からもたらされた鉄滓を資源とした製鉄所がいくつも作られ重要な交易品となっていました。もともと中国山地は砂鉄を含む花崗岩の一大産地ですが、砂鉄から鉄を精製できるようになるのは6世紀の奈良時代に入ってからです。吉備王国が隆盛を迎えていた4世紀~5世紀はまだ、朝鮮半島からの鉄資源に頼っていたとみられます。

雄略天皇は、瀬戸内海この瀬戸内海啓開のために吉備国を制圧したとされていますが、中国山地の砂鉄資源に目をつけていた可能性もあります。雄略天皇は、瀬戸内海を航行可能とするために、高地性集落に暮らしていた吉備国の人々に命じて、港湾の整備を進めました。全長400kmの瀬戸内海を渡りきるには、食糧や水を補給しながらの航海が必要で、これらの補給基地として「屯倉」を海岸沿いの各地につくらせました。

帰化人である秦氏らを招いて造船所を建設、高地性集落の人々に竹材を編んだ帆を作らせました。またこれまで内海での漁業を生業としていた人々に、外洋を航海する技術を教えました。屯倉の経営、港湾工事、海運業などで、吉備国に新たな産業を興したのです。「吉備の乱」は雄略天皇による武力制圧ではなく、吉備国に新たな産業形態をもたらした「産業革命」だったといえるかもしれません。

鉄原料の自給と翡翠文化の終焉

翡翠の勾玉は日本独自の交易品として大量に輸出されました。15000個以上の勾玉が朝鮮半島に持ち込まれたと見られています。新羅の古墳から発掘された王冠に取り付けられていた翡翠の勾玉はすべて日本産のものであり、「倭の五王」の時代に交易によって朝鮮半島に渡ったものであると、また古墳に埋蔵されている日本製の翡翠勾玉の総量は、日本より韓国の古墳のほうが多いかもしれないと、翡翠情報センターHPでは説明しています。

しかし、雄略天皇が479年に崩御し、継体天皇が即位するまでの40年の間に、日本の勾玉産業はすべて終了してしまいます。国外への輸出はもちろん、国内墳墓の副葬品からも、石の模造品も含め、勾玉は姿を消してしまうのです。日本翡翠情報センターHPでは、継体王朝での時代変化について以下のように書いています。

「文化的には、百済から五経博士を送られたことが大きなきっかけとなって、古墳時代の文明開化といった様相を呈していきます。五経は「易経」「詩経」「春秋(春秋時代の歴史書)」など、最重視されていた5種の学問。これらを導入することで、大和王朝は東アジア・グローバリズムの仲間入りができて、東の端の野蛮な国から脱却できました。」

継体天皇の時代、百済を経由して中国の文化が大変な勢いで国内に流入してきました。6~7世紀ごろの畿内では、帰化人の比率が20~30%はいたであろうと古代史研究家でも有名だった松本清張氏はその著書「天皇と豪族・清張通史4」の中で述べています。

「都大路を異国の衣服で着飾った人々が行き交い、異国の言語が飛び交う、艶やかで派手で賑々しい異文化を乗せて、東アジア・グローバリズムの大波が列島を浸し…」(日本翡翠情報センターHPより)

という状況があったのです。古墳時代、勾玉は祖先の霊力を導くパワーストーン的な役割を持ち、祭祀などで盛んに使われました。しかし、時代の急速な変化により、そういった神頼みの考えは「古臭いもの」となっていったようです。文字や数字による理性的な思考が「新しいもの」として人々に受け入れられたのです。

国内で砂鉄から鉄を精製する技術が発達し、朝鮮半島から鉄槌を輸入する必要がなくなり、交易品としての翡翠需要が失われたことも、勾玉文化が終焉した理由の一つとして挙げられます。このようにして、継体天皇の時代、日本の翡翠勾玉製造は終焉を迎えました。

遣唐使の時代へ

鉄槌を輸入する必要がなくなり、翡翠製勾玉の需要も失われると、交易の主流は商用目的から、官制下による中国の政治制度や文化、仏教の経典などの収集を目的としたものに変わっていきます。推古天皇8年(西暦600年)から始まった遣隋使の派遣、618年に隋が唐に代わってからは遣唐使が、大陸との交易を担うことになります。途中の中断はあったものの、遣唐使は907年に唐が滅びるまで続きました。多くの渡来人がやってきて、日本の律令政治や仏教文化を支える人材となったのです。

▼こちらもどうぞ