戦国時大名が書状に書くサインと言えば花押、そしてつく判子と言えば印判です。

しかし、この2つは具体的にはどこが違うのでしょうか?

そして、花押や印判はどのような経緯で成り立ったのでしょう。

今回は、花押と印判について、その違いを解説してみます。

花押とは?

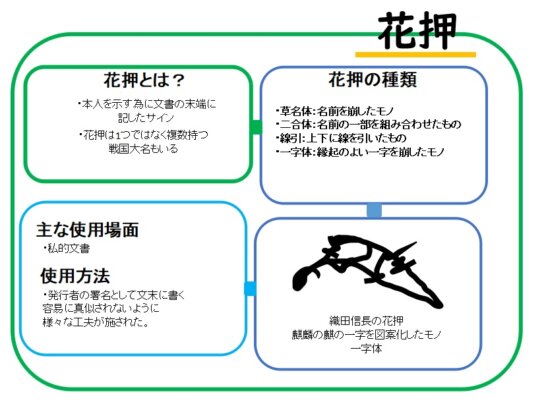

では、最初に花押について図解で解説してみましょう。花押とは、今でいうサインで、本人を示す為に文書の末端に記しました。ただ、花押は1つとは限らず複数所有する戦国大名もいましたし、時期によって花押が違う事もありました。

この花押の違いを利用し歴史学ではその書状の出された年代を推定する事もあります。

花押はサインですから、書いていく間に崩れていくのですが、これを草名体と言います。そればかりではなく花押の種類には、名前の一部を組み合わせた二合体、花押の上下に線を引いた線引、縁起のよい一字を崩した一字体などがあります。

例えば織田信長は、麒麟の麒の一字を縁起がよい文字として崩した花押を用いているそうです。麒麟は、治まった時代にしか出現しないと考えられていたので、天下泰平を目指して、花押にしたと考えられています。

花押とは私的サインである

花押は戦国大名個人の私的なサインであり、多くは私文書に使用されました。元々花押は、大名が文面をしたため最期に花押を署名して本人が書いた証明としたのですが、時代が下って捌く文書が増えると文面は右筆という書記が書き大名は最期に花押を書くだけに変化していきました。

そして、花押は偽造の恐れがあるので、大名は工夫を凝らして難しく花押を書き、容易に真似されないように気を配っていたそうです。

印判とは?

次に印判について図解で解説します。印判とは、今でいう印鑑です。本人が出した正式な文書である事を証明する為に捺印されました。朱肉は赤か黒ですが、それ以外の色で捺印する事もあったようです。

印判は飛鳥時代から使用され、個人ではなく公的な機関で使用されたので、花押よりもカッチリとして、形が崩れない印判が好まれたのかも知れません。

織田信長の印判として有名なものが、天下布武を図案化した朱印でした。花押と違い、公的な場面で使用される事が多いものです。

関西で印判は嫌われた?

公的な文書として使用された印判ですが、時に私的な文書に捺印される事もありました。しかし、関西の武家社会においては、私的文書では花押が最も格式が高いものとされ印判を使用する時には、詫び状を添えるのが一般的だったようです。

確かに文書も右筆が書き、最後の署名も花押ではなく印判で済まされては人によっては、「なんや?印判かいな?わしには肉筆の文は惜しいっちゅう事かい…」

こんな風に考えて不愉快になる人もいたのかも知れません。

関連記事:【麒麟がくる】明智光秀と松永久秀には共通点があり過ぎた

北条氏綱や大友宗麟の印判

印判は公式な印鑑であり、多くの人の目に触れるので、それぞれの戦国大名は工夫を凝らして特徴がある印判を残しました。

例えば、北条氏綱の印判は四角判に「禄寿応穏」の四文字が刻まれ、印判の上部には虎が描かれていますが、これは父である伊勢宗瑞が虎の夢を見た事に因んでいます。

ちなみに禄寿応穏とは、禄(財産)と寿(命)まさに穏やかなるべしと言う意味で、無益な戦争をせず領民の生命と財産を守るのが北条家の務めであるという意味だそうです。

またキリシタン大名として知られる大友宗麟は、ドン・フランシスコという洗礼名を持っていたので、印判にはFRCo(フランシスコ)とローマ字で刻まれていました。

同じく、黒田官兵衛や長政父子や細川忠興も印判にローマ字を使用しています。ローマ字は装飾性に優れるのでカッコイイと感じたのでしょうか?

印判を持っているのは男性だけではなく、女性も持っています。

今川義元の生母である寿桂尼は、「帰」という文字が彫られた印判を持ち、赤松政則の後妻、洞松院尼は「釈」の文字が彫られた印判を使用して文書を発給していました。

花押と印判のまとめ

花押と印判の違いは、第一に花押が主に戦国大名の私的な文書に書かれるモノであるのに対し、印判は公的文書に使用されるという事です。そして関西では花押と印判では花押の方が格式高く、私的な文書で印判を押すと、手を抜かれていると思われるので、詫び状を添える慣例になっていました。

花押は簡単に真似されないように工夫を凝らして署名しましたが、印判はスタンプなので、もう少し象徴的な意味を持たせ、大名の理念やスローガンを文字で彫らせたりしています。戦国時代には南蛮文化の影響で、ローマ字を刻んだ印判を使用する戦国大名もいました。

戦国時代ライターkawausoの独り言

今回は用途が似ていて混同しやすい花押と印判について解説しました。花押はサインで私的な文書に使い、印判は印鑑で公的な文書に捺印して使用したと覚えれば、そんなに間違う事もないでしょう。

参考:図解 戦国武将 /単行本/ソフトカバー/ 2010/4/24/池上 良太 (著)

▼こちらもどうぞ