公孫瓚と言えば白馬義従、これはコーヒーにはクリープと同じ位に定番です。しかし、多くの人は白馬義従の格好良さだけに目を奪われて彼らがどのように成立したか知っている人は少ないのではないでしょうか?

今回は、白馬義従成立の切っ掛けになった管子城の戦いを通して、生死を越えた堅い絆で結ばれた公孫瓚と白馬義従について解説します。

戦うたびに部下を半分失う無鉄砲な公孫瓚

公孫瓚の最初の華々しい戦歴は、味方を半分失うという壮絶な戦いでした。遼東属国長史に任命された公孫瓚は、ある時、数十騎を率いて万里の長城の外に出てパトロールを行っていました。しかし、そこで運悪く烏桓騎兵数百騎と遭遇してしまうのです。

10倍の敵に遭遇し、まともに戦っても勝てないと見た公孫瓚は逃げて、無人の亭に仲間と共に立て籠もりました。ちなみに亭というのは、一階部分が吹き抜けで二階に望楼がある建物で漢の時代には市場などに設置され、トラブルなどを監視する目的で建てられました。公孫瓚の部隊は馬を隠して亭に入り、相手の騎馬を武器で牽制しながら騎馬による突撃を回避したと考えられます。

「今ここで脱出できなければ、それこそ全滅するぞ」

公孫瓚は声を励まして部下を叱咤し、自身も諸刃の矛を片手に逆に烏桓騎兵に突撃し数十騎を倒して、ついに逃げ切る事に成功します。しかし、味方の損害も甚大で半数が亡くなりました。

遼西管子城で200日の絶望的な籠城を経験

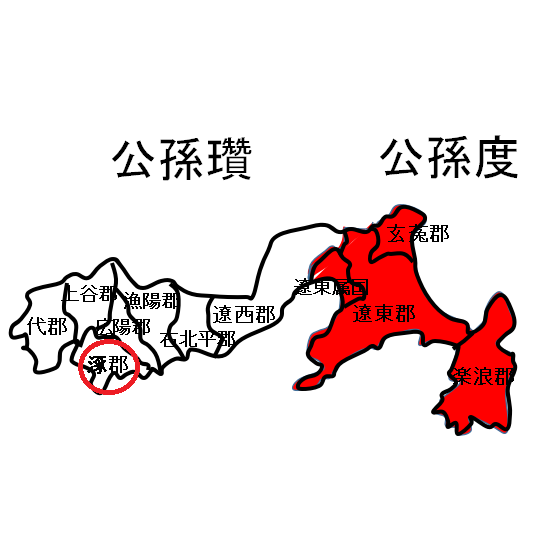

その後、公孫瓚は烏桓突騎の指揮を任せられます。同じ頃に張純の乱が発生し、烏桓の丘力居と力を合わせて、薊や、漁陽、河間、渤海の諸都市を荒らしまわり、さらに平原に侵入して人を殺し誘拐するなどの狼藉を繰り返しました。

ここで、公孫瓚が出撃し遼東属国の石門で張純などを撃破、烏桓は大敗し妻子やさらった人々を放り出して遼西へと逃げていきます。公孫瓚は好機とみて、さらに烏桓を追撃しますが後続が乏しく、進む間に逆に烏桓族に包囲される事になり、やむなく遼西の管子城へ味方と共に籠城する事になります。

相手は騎馬なので籠城は有効でしたが、烏桓族は城を取り巻いて包囲します。こうして食糧もろくにない中で公孫瓚と烏桓突騎は餓えに苦しみ、二百日を経過すると食料が尽き、次に馬を食べ、それでも足りずに弩の弦や楯を煮込んで食べる事になります。その間、公孫瓚は何度も撃って出たようですが、烏桓騎兵に敵わず公孫瓚は考え抜いた挙句、銘々がちりぢりに城から脱出する事にします。しかし、時期は雨や雪の多い時期であり逃げた仲間たちも、十から六~七騎が穴に落ちるなどして死にました。

穴に落ちて死ぬなんてマリオか!と突っ込みそうですが、豪雪地帯である遼西では、雪が深く積もり地面を覆いつくすので見た目で平地がどうか判断できるものではありません。ましてや烏桓族に追われている状態では、馬を降りて慎重に進むのも難しく次々と底なし沼や崖などに気づかず落ちて命を落としたのでしょう。一方の烏桓族も食料不足に苦しみ、とうとう囲みを解いて、柳城へと退却していきました。

管子城の生き残りで白馬義従を結成

この張純の乱の記述の後、公孫瓚は数十人の弓の巧みな人間を集めて白馬に乗せて白馬義従としたという記述が後漢書に出てきます。これについて、後漢書に注釈をつけた清代の恵棟は、「白馬義従が数十騎ではどうして軍の左右に出来るのか?英雄記に習い千と取り替えるべき」と書いています。

しかしこれは、白馬義従の総数ではなく初期の白馬義従のメンバーで公孫瓚との関りが深い股肱の部下が数十人いたという意味だと思えます。というのも、ここで唐突に白馬義従が出てくるという事は、それ以前には公孫瓚と深い絆で結ばれた白馬義従のような存在はまだ無かったのではないかと考えられるからです。

さらに考えるなら、管子城で二百日の籠城戦を戦い抜いた烏桓突騎が戦後に公孫瓚と堅い友情を結び、動員されただけの関係を抜けて個人的な忠誠を誓った結果、生まれたのではないかとも考えられます。

白馬義従はいつ消滅したのか?

白馬義従は界橋の戦いで、袁紹軍の麴義の八百の歩兵と千の強弩兵に破られ敗走した事が記録されています。その後、名前が出てこなくなりますが、195年の鮑丘の戦いで、袁紹軍に敗北して、薊に戻れず易京に立て籠った頃には全滅していたようです。

それと言うのも、易京に籠っていた西暦198年、公孫瓚は息子の公孫続を黒山賊の本拠地に派遣して、自分も城を出て袁紹軍を攻撃しようとするのですがこの時には白馬義従ではなく、突騎を率いて城を出ようとしています。

白馬義従がまだ残っているなら、白馬義従を引き連れて出て行く筈なので、もうこの頃には、白馬義従は全滅して消えていたのではないでしょうか?

三国志ライターkawausoの独り言

公孫瓚を特徴づける白馬の集団、白馬義従、彼らは公孫瓚と生死を共にする間に深い絆を結ぶに至った任侠的な疑似血縁集団だったのではと思います。烏桓族も避けたという勇猛な白馬義従ですが、強力な絆で結ばれるだけに簡単に補充も出来ず、界橋、鮑丘の戦いですり減り歴史の闇に消えていきます。

そして彼らが忠誠を捧げた公孫瓚も、数年後には袁紹に追い詰められ自殺してしまうのです。

▼こちらもどうぞ