弥生時代よりも、はるかにマイナーな古墳時代。しかし知名度がないからと言って大したことが無い時代ではありません。この時代には米作農業の技術革新があり、各地に巨大な古墳が造営された古代日本の発展期でした。今回は、そんな古墳時代の庶民の暮らしを詳しく紹介します。

この記事の目次

古墳時代はどのように米を調理していたか

古墳時代は水田の面積が急速に拡大し、米の収穫量が大幅に増えた時代です。当時の人々は米をどのようにして食べていたのか見ていきましょう。甑は鉢型の底に蒸気を通す穴が空けられた土器で、中国ではすでに新石器時代の遺跡から発掘されています。日本には3世紀から4世紀にかけて朝鮮半島を通じて伝わったとみられています。

甑は水をはった甕の上に重ねて使用するもので、甕を火にかけると蒸気が上がって甑が蒸篭の役割を果たし、米を蒸すことができます。同じころ朝鮮半島からもたらされた竈によって、甑を乗せた甕を安定して火にかけることができるようになりました。

この方式では、米は「強飯」とよばれる現在の「おこわ」のような固さになります。しかし、甑はそれほど多くは発掘されていません。それよりも、吹きこぼれて煤がこびりついた甕のほうが圧倒的に多く出土しています。このことから、甑で「蒸した」「強飯」は、祝い事などのハレの日だけに作られたのではないかと考えられています。当時の稲の品種は赤米だった可能性があり、「強飯」は、現在の「赤飯」に通じているのかもしれません。

魏志倭人伝には、食飲には豆(高坏のこと)を用い手食すとあります。箸が公式の会食で使用されるのは、後の「聖徳太子」がはじめとされていますので、この時代はまだ手づかみで食べたわけです。出されたのは蒸した強飯だったと想像できます。魏国の使者という特別な人に供する食事ですから、ハレの日のごちそうとして強飯が供されたと思われます。では一般の庶民はどのようにして米を食べていたのでしょうか。安田喜憲氏が書いた「龍の文明・太陽の文明」では、弥生人のルーツは苗族であると述べています。

「約四千年前ごろ、中国大陸北方の「龍族」が温暖な土地を求めて南下を開始、長江流域で生活していた苗族を侵攻しはじめた。三千年前以降になると気候の寒冷化に拍車がかかり、龍族の侵攻は激しさを増し、ついに苗族は、雲南省や貴州省の山岳地帯にのがれる。苗族の一部は海上にのがれ、島々を巡ってやがて日本列島に達し、稲作と太陽信仰と鳥信仰をもたらした。」

ところで、米をやわらかく調理する方法は2通りが現在まで伝えられています。「湯立て法」と「炊き干し法」です。湯立て法は、中国華北地方をはじめ世界中で広くおこなわれているもので、米を多めの水で煮て、半煮えになったところでいったん湯を捨て、米を水洗いしネバネバを落としてから蒸しあげるという、日本人なら「ちょっと待って」と言いたくなる方式です。

これに対して「炊き干し法」は、あらかじめ水加減を調整して米を煮始め、米が軟らかくなるころに水気が飛んで、ネバネバを残した状態で炊き上げる方式で、日本をはじめ中国華南、華中といった黄河以南の地域や、ボルネオ島、スラウエシ島、フィリピンミンドロ島、ジャワ島などで行われています。このことから日本式の炊飯法は、南方起源であることがわかります。安田氏は、稲作とともに炊飯方式も苗族によって、日本に伝えられたと述べています。

当時の米の収穫量はそれ程多くはなかったはずで、一般庶民は新米の収穫時期を除けば、来年の秋まで食いつなぐために少ない米をやりくりしたことは想像に難くありません。日常は、米を粥状に煮て、山菜や魚介類、獣肉などを入れた雑炊にして食べていたと思われます。「古事記」は、米のほかに、粟、小豆、麦、大豆を、また「日本書紀」では米、粟、稗、麦、豆を五穀としていたと記録しています。ところで、現代の日本人が日常使っている「箸」はいつごろから使われだしたのでしょうか?

魏志倭人伝には手づかみで食べたとありますが、これは政府要人を招いた会食での話です。一般庶民が日常食べている粥や雑炊は熱いし、汁状なので手では食べることは難しいと思われます。弥生時代の集落であった鳥取県の青谷上寺地遺跡からは木製の匙が数多く出土しており、おそらく匙を使って鍋から個別の皿に汁物を取り分けたか、匙で食事をしていたと推定できます。

また、向井由紀子氏は、その著書「わが国における食事用の二本箸の起源と割箸について」のなかで、次のように述べています。

7世紀後半の板葺宮跡や藤原宮跡から、箸状の出土品がみられること、「須佐之男命が出雲国で川の上流から箸が流れてくるのを発見した」と書かれた古事記は7世紀頃の編纂であること、田辺福麻呂が「箸向ふ弟の命は…」 と歌った万葉集は5~8世紀頃の作品を編集したものであることなどから考えると、二本箸が日本人の食生活の中で日常化していったのは、おそらく3~5世紀の間であろう」

竹や木を棒状に削ったものは、もっと前から使われていたかもしれません。東京藝術大学の三田村有純教授はその著書「お箸の秘密」の中で、6千年前の縄文時代の遺跡から発掘された棒状の漆器が、日本最古の箸であると主張しています。

古墳時代の酒について

魏志倭人伝には、「人性嗜酒」とあり、人々が酒を好んでいたことが伺えます。さて、古墳時代の人はどんな酒をつくっていたのでしょうか?縄文時代の遺跡からは、エゾニワトコ、サルナシ、クワ、キイチゴなどの果実を発酵させた痕跡がある土器が発掘されています。何らかの方法でアルコールを醸したものと思われますが、貯蔵していた果実が偶然に発酵したのかもしれません。

魏志倭人伝には米から酒を醸したという記述がないため、「人性嗜酒」の酒が、果実をもとにしたのか、米からつくったものなのかはわかりません。米から酒を醸したという最初の記録は、倭人伝から500年も後の奈良時代まで下ります。

713年(和銅6年)以降に書かれた「大隅国風土記」によると、大隅国(鹿児島県東部)の村では、村中の男女が集まって生米を噛んでは酒船という容器に吐き出し、一晩以上おいて酒の香りがしてきたら全員で飲むという風習があり、「口嚼ノ酒」と呼んでいたという記録があります。

唾液中に含まれるアミラーゼやジアスターゼのでんぷん分解酵素を利用し、米やイモのでんぷんを糖化させ空気中の自然酵母で発酵させる「口噛み酒」は、東アジアから南太平洋、中南米でも行われていましたが、現在は消滅しています。沖縄では、明治時代までこの口噛み酒が一般的に作られていて、サトウキビの茎と塩で歯を清めた女性たちが米を噛んで、祭事用の酒をつくっていたそうです。

また、716年(霊亀2年)の「播磨国風土記」では、水に濡れてカビが生えた干し飯を粥に入れて酒をつくったとあります。こちらは麹カビの糖化作用を利用したもので、その後の日本酒つくりに通じるものがあります。発酵作用を起こしてアルコールをつくることを「醸す」と言いますが、その古語である「醸む」と「嚙む」が同じ音であるのは、この口噛み酒に由来するといわれています。

ところで、米を噛んで放置しておくと本当にアルコールができるのでしょうか?

これについては、2004年に東京農業大学の小泉武夫教授(当時)が、女子大生4人を使って、口噛み酒の実験を行いました。すると3日目の夕刻から甘い香りとともに泡が立ち始め、10日後にはアルコール度数約9%の酒ができていました。甘口の酒にヨーグルトを混ぜたような味だったということです。米を噛むのは巫女に限られたとする説もあり、酒は祭事に限ってふるまわれたのではと考えられます。とはいえ、こっそり家で口噛み酒を作って呑んでいる「のん兵衛」は、今も昔も変わらずいたかもしれませんね。

日本古代史を分かりやすく解説「邪馬台国入門」

古墳時代の衣服は?

魏志倭人伝によると、

「倭人の男たちは髪をたばねた頭に木緜を巻き、横幅の広い布を縫わずに体へ巻きつけている。女たちは髪をたばねて折り曲げ、頭の上にのせている。その着物は、一枚の布の真ん中に穴をあけて頭を出して着る」とあります。

また、「稲、紵麻を植え、桑を育て、蚕を飼って糸をつむぎ、麻布や絹、そのほかを織る」と続けています。男性が頭に巻いている木緜は、木綿ではなく楮の樹皮から取り出した繊維で作った織物のことです。

考古学者の高橋健自氏は、男性がつけている横幅の衣を、袈裟衣、女性の服を「頭を貫きてこれを衣る」その形態から貫頭衣と名付けました。しかし、弥生時代の織機が発掘されると、「一枚の布に穴をあけて頭を出す」ような幅広の布は織れないことが判明しました。東大阪市立郷土博物館の酒井晶子氏は、弥生の織機で織れる布幅は30~33センチぐらいであり、貫頭衣は2枚の布を首と両手を通す穴を残して、縫い合わせて作ったのだろうと推測しています。

また、蚕から絹糸を作ったと倭人伝は述べていますが、絹は239年に卑弥呼が魏の明帝に国産の絹織物を献上したくらいの貴重な高級品です。庶民が目にするものではなかったと思われます。一般には、カラムシとよばれるイラクサ科の多年草(中国では紵麻という)の繊維が主に利用されたと考えられます。カラムシの茎から繊維を取り出すのは手間がかかりますが、丈夫で水に強く、縄文時代から釣り糸や網、ロープとして使われていました。

弥生時代の環濠集落である唐子・鍵遺跡(奈良県)や、吉野ヶ里遺跡(佐賀県)からは、アカニシ貝から採取した貝紫で染めた織物が見つかっており、当時の人々がかなり「おしゃれ」であったことが伺えます。袈裟衣や貫頭衣はシンプルな形で、暖かい南方系の衣服といえます。苗族が稲作とともに日本列島に持ち込んだものと考えられていますが、人々はこれ一枚で日本の冬を過ごしたのでしょうか。ちょっと寒そうですね。

一方、中国の遊牧騎馬民族の胡服と呼ばれる筒袖の上着とズボンを組み合わせた衣服は、暖かくて活動的なもので、古墳時代に入ってから朝鮮半島を通じて伝えられました。これは各地の豪族の間で採用されるようになり、埴輪も多く出土しています。

古墳時代の住居はどんなもの?

花弁状住居

魏志倭人伝には、「屋室有り。父母、兄弟は異所に臥息す」と書かれてあります。竪穴式住居といえば壁がない大広間の構造を思い浮かべますが、「異所に臥息す」ということは、別々の部屋があったことになります。魏の使者が見た住居はどのようなものだったのでしょうか。

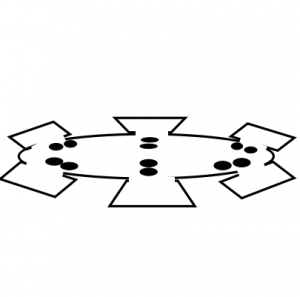

佐賀県の西寒水四本柳遺跡をはじめ、宮城県中南部から鹿児島県の大隅半島にかけて「花弁状住居」と呼ばれる住居跡が多く出土しています。これは、深さ約40センチに掘りこまれた直径約5メートルの竪穴を、幅1~1.5メートルの8つの突出部が花弁状に取り囲む構造で、突出部は約20センチの竪穴となっています。ようするに主室の周りに8つの個室があるわけです。

また、埼玉古墳群から発掘された家型埴輪をみると、箱形の家に切妻方の屋根を乗せた構造となっていて、内部には壁があり部屋が分かれていた可能性があります。高床式の倉庫と思われる埴輪もありますが、低床式のものは住居か祭殿として使われたと考えられます。魏の使者が招かれた豪族の屋敷はこのようなものであったかもしれません。

豪族はともかく、一般の庶民は竪穴式住居で、円形(時代が下るにつれ、四角形になっていきます)に掘り下げた穴に柱を立て、上部に桁を渡し、斜めに屋根材を掛けた上に、茅などの植物で屋根を葺いた構造の住居に住んでいたと思われます。寒い地方では竪穴をより深く掘り、土を屋根にかぶせたりして防寒対策としていました。竪穴式住居の中心には、火を起こして煮炊きをし、暖房や灯りとするための「炉」が作られました。炉は大きめの石を数個積み上げた簡単なもので、台がついた甕型の土器の周りで火を焚きます。

家族団らんの風景は今も昔も変わらないと言うところですが、この時代の家族は、現代に見られる夫婦と子供、祖父母といった単位ではなかったようです。氏族の長を中心とした血族の単位がひとつの住居に暮らしていました。結婚しても夫婦は同じ住居に暮らすことはなく、妻は自分の血族の家に住み、夫の家に通います。子供はどちらかの親の一族として育てられました。

夫婦の営みは、それ専用の家が設けられていたか、妻の一族が暮らしている住居内で行われたようです。古墳時代前期に、炉に代わって朝鮮半島から「カマド」が伝えられました。粘土を盛上げてドーム状にし、部屋側に焚口を設け、天井に煮炊きする甕をはめ込む穴が空けられています。地面に甕を直接置くよりもカマドの穴にはめたほうが安定しますので、甕の上には甑を重ねて米を蒸すのに向いていました。またカマド全体の蓄熱効果で、大量の食材を早く調理できるようになりました。

カマドは炉と違って、調理専用の設備です。暖房や灯りの役目を兼用しないので部屋の中央ではなく、入り口と向かい側の部屋の壁際に設けられました。炉を備えた竪穴住居では傾斜した屋根が地面まで達していましたが、カマドを壁際に設置する都合上、一定の高さまで垂直な壁を立ち上げ、その上に屋根を乗せた形の住居も現れるようになります。

煙突は設けられないのが普通で、煙は室内を通って屋根のてっぺんから排出されるようになっていました。これは湿度が高い日本の気候にあわせ、シロアリなどの被害から家を守る工夫であったと思われます。

弥生時代、米に雑穀や野草を混ぜて粥や雑炊を作っていたころは、炉にかけた甕を家族で囲む食事風景であったと思います。古墳時代に入って十分な米が手に入るようになると、調理場に設けられたカマドで米を蒸したり、炊いたりするようになり、出来上がったものを部屋の真ん中に運んで食べたのではないでしょうか。ダイニングとキッチンが分離したわけですね。一方、関東以北の冬が厳しい地方では、カマドの普及は進みませんでした。寒さに耐えるためには、皆で火を囲み料理を温めながら食事するスタイルのほうが良かったということだと思います。

古墳時代初期まであった黥

魏志倭人伝では「男子無大小皆黥面文身」とあります。「黥面」とは面に黥をすること、「文身」は身にも文をすることを意味しています。「男子無大小皆」とありますから、ほとんどの男性が「いれずみ」をしていたということでしょう。黥には本来「悪」の意味があり、それを体に施すことによって「魔除け」としていたと考えられています。魏志倭人伝にも「文身亦以厭大魚水禽」と書かれているように、大魚や水禽を避ける目的があったようです。サメやウミヘビさえも怖れる「悪」のイメージがあったわけですね。

「後稍以為飾」とあるように、後には本来の意味は失われただの飾りとなったようです。黥のルーツは非常に古く、古代中国の「五刑」までさかのぼります。五刑とは、黥(いれずみ)劓(鼻削)、刖(断足)、宮(生殖器の切断)、大辟(斬殺)の5つから成る刑罰で、黥が最も軽い罰でした。

黥の刑は、北方への流刑を伴うことが多く、永久に消えない印をつけられた罪人は、中国辺境の地に流されました。それらの罪人が、朝鮮半島や樺太に逃れて日本列島に達し、黥が日本に伝わったとする説が「黥と渡来人」(著:張従軍、訳:岡部孝道)に書かれてあります。

「黥面の刑徒が、日本に渡来したルートの問題について考察したい。(中略)第二のルート は、黒竜江下流から海を越え樺太に至ったのち、北海道に南下し、さらに南下して東北地方に至るものである。その理由は、『三国志』に見られるように、黒竜江下流は刑徒・奴婢が住む地域であり、その風俗はしばしば船に乗り盗みをはたらくというもので、海を渡って日本列島に達していた可能性は高い」

日本に来れば罪人扱いされることがなかった「黥面の刑徒」たちは、黥(いれずみ)を「魔除け」であるとし、日本にその習慣が広まったと「黥と渡来人」は記しています。

また、東北や関東地方の縄文時代の遺跡から、黥(いれずみ)と思われる紋様がつけられた土偶が多く発掘されるのは、「黥面の刑徒」たちが、北海道から南下してきたことを証明していると、同著は述べています。黥(いれずみ)は、縄文時代後期から弥生時代にかけてピークで、弥生時代後半にかけて衰退し、古墳時代に入ると次第に見られなくなっていきました。

古墳時代の経済活動

古墳時代の経済はどのようになっていたのでしょうか?通貨はすでに流通していたのかどうか、調べてみました。日本書紀の「顕宗記」に次の記述があります。

顕宗二年(四八六年)冬十月(中略)是時天下安平 民無徭役・

比登稔 百姓殷富 稻斛銀錢一文 馬被野

(10月の冬。天下は太平で、民には徭役(労役のこと)もなし。

年々稔りは増え、百姓は富を増した。稲斛に対して銀銭一文であった。

野原を覆い尽くすように馬がいた。)

斛は古代の体積の単位で、1斛(さか)は10斗(約180リットル)になります。5世紀にはすでに銀銭が流通していたことがわかります。しかしこの時代、政府による公式な貨幣鋳造の記録はまだなく、おそらくこの銀銭は、私的に作られ民間でのみ流通していたものであると思われます。

日本で最初の公式な貨幣は、天武天皇が683年に発行した「富本銭」であると考えられています。真ん中に6ミリ角の穴があけられた銅製の貨幣で、富本の文字が縦に鋳込まれてあります。天武天皇が新しい国家や寺院を建設するため、動員された人々に支払う目的でつくられたのですが、この政府発行の銅銭は思うように普及しませんでした。弥生時代の後期から各地の豪族たちは、海外との交易で奢侈品(必需品以外の贅沢物)の売買を盛んに行っており、彼らの取引ではすでに「無文銀銭」と呼ばれる銀銭が広く流通していたのです。

無文銀銭は形も不揃いで文字らしき刻印もなく、真ん中の穴も小さく不細工なもので、貨幣というよりは金属片といった見栄えですが、銀の地金価値で取引されていました。特に海運力に優れた豪族たちは、中国北部の動乱から逃れた人々を華南に船で移動させる「移民事業」で、莫大な富を得ていたと見られ、中国との取引で無文銀銭を使用していた可能性があります。

無文銀銭の重さは6.7グラムで、前漢時代から唐代まで中国で流通していた「五銖銭」の2倍の重さがあることから、これとの両替を考慮して作られたと推定できます。また、無文銀銭には銀の小片を張り付けたものが多くありますが、これは「五銖銭」が初唐の時代に「開元通宝」に切り替えられ重量が増したため、それに重さを合わせるための処置と考えられます。このことからも、無文銀銭が中国との交易を強く意識したものであることが伺えます。

日本書紀の「天武紀」には、683年に「銀銭使用禁止令」が出されたものの、3日後に撤回されたとあります。

天武天皇十二年夏四月壬申(4月15日)

詔曰 自今以後 必用銅銭 莫用銀銭

四月乙亥(4月18日)

詔曰 用銀莫止

ここでいう「必用銅錢」とは、「富本銭」のことだと思われます。政府は市場に出回っている無文銀銭を回収して、富本銭を流通させたい考えがありました。「銀銭を用いること莫れ」として銀銭の使用を禁止したものの、民間からの猛烈な反対にあって、すぐさま引っ込めたというところでしょうか。

709年(和同2年)に再び「銀銭禁止令」が出され、その2年後の711年(和同4年)、銅銭と穀物の取引レートが設定されました。和銅四年(七一一)五月己未。以穀六升當錢一文。令百姓交關各得其利。

「米六升が銅銭一文」とするもので、銀銭禁止令を徹底させるために、銅銭の価値を明確にする目的があったものと推定されます。また、721年(養老5年)になって、銀銭と銅銭の換算比率が設定され、銀銭1に対して銅銭25の比率が定められました。

養老五年(七二一)春正月戊申朔……丙子 令天下百姓 以銀錢一當銅錢廿五

以銀一兩當一百錢 行用之

銀1両(銀銭4枚に相当)は銅100銭というレートが定められたわけですが、銅銭のレートは下落し、後に銀1両に対して銅200銭に改められました。この結果、銀の価値が相対的に上がり、銀銭は高額貨幣と化して(現代の金塊のように)資産として蓄えられるものに変わっていきました。そして、銀銭は市場経済の場から姿を消していったのです。

古墳時代の身分階層

「下戸、大人と道路に相逢えば、逡巡して草に入る。」(魏志倭人伝)とあるように、弥生時代からすでに大人、下戸という身分階級がありました。さらに、魏志倭人伝では、卑弥呼が魏の国王に「男の生口四人 女の生口六人」を献上したとあり、生口(せいこう)という階級があったことが伺えます。

「大人(だいにん)」は支配階級や国の祭祀や行政に関わる人々や各地の豪族で、青銅器や絹織物などの職人もこれに含まれるとされています。「下戸(げこ)」は一般の身分で日常は農業に従事し、後に庸(よう)の税となる年に10日間の労役を納める人々であったと思われます。

「生口(せいこう)」はよく分かっていないのが実情ですが、物品のように「朝貢」されていたことから、奴隷のような身分であったと推定されます。これには異論もあり、特殊技能を持った工人、中国への留学生、戦争捕虜という説や、古代中国では「食人」の習慣がありその食材として提供されたという寒気がするような説もあります。

奈良時代に入り「律令制」が布かれると、身分階層はより細かく明確にされました。その最下層に「奴婢(ぬひ)」という身分があります。これは奴隷階級で、奴は男性の奴隷、婢は女性の奴隷を意味します。弥生時代後期から古墳時代にかけてすでに「奴婢」に相当する奴隷的身分があり、それが律令制によって、明確に階層付けられたのではと思われます。

古墳時代公共の市

魏志倭人伝によれば、この時代から海産物を売ったり米を買ったりしていたことが伺えます。

「始めて一海を度る。千余里。対海国に至る。………

良田無く、海物を食し自活す。船に乗り、南北に市糴す」

船に乗って、九州や朝鮮半島まで米を買いに行っていたことがわかります。糴とは穀物を買い入れることを意味しています。また、同じく倭人伝は、「田を耕すも、なお食するに足らず。亦、南北に市糴す。」とも書いていて、田を耕しても食糧が不足するので、南北に行き米を買い入れていることを述べています。市場の存在は、倭人伝の次の記述からも明らかで。市は国の役人によって監督されていました。

「国国は市有りて、有無を交易す。大倭をして之を監せしむ。」

「無文銀銭」や「富本銭」の貨幣が流通していたようですし、市場は、穀類や布をはじめとして、海産物、木の実や山菜などの食糧や、海外からの奢侈品の売り買いで賑わっていたことが想像できます。

古墳時代、税の制度

魏志倭人伝に書かれた「租賦を収め邸閣有り」の記述から、弥生時代末期には税の徴収が行われ、それを保管する倉庫が建てられていたことがわかります。租賦の「租」は穀物などを収めること、「賦」は労働力の提供と考えられています。大宝律令が布かれた後の「租・庸・調」の税制については詳細な記録が遺されていますが、それ以前の古墳時代の税制については、記録した文書がないためよくわかっていません。

国税庁のHP「日本古代7世紀の税」によれば、「奈良県明日香村の石上遺跡から出土した665年(天智4年)の木簡から、贄・調・養の税があったことが確認できた」としています。贄は海や山の産物を献上するもので、魚貝・鳥獣・果実などの生鮮品やそれらの加工品。

調は繊維製品の献上が基本ですが、代わりに地方の特産品34品目、または貨幣による納入も認められていました。養は、701年の律令制で庸となるもので、年に10日間の力役かその代わりとして、布、米、塩や綿を納める。

養の税については同HPで、「藤原宮跡から出土した木簡で確認すると、甲午年(694年:持統8)、後の尾張国知多郡英比郷と記されるようになる集落から、「養米六斗」が中央に納められたことがわかった」と述べています。巨大前方後円墳が盛んに作られた古墳時代、大和王権や各地の豪族は海外交易や移民事業によって豊かな財源をもっていたと考えられ、庶民から厳しい税を取り立てる必要はなかったと見られています。贄や調は、貢物のようなものであったかもしれません。

関連記事:【日本神話の逆襲】卑弥呼に国を奪われた大国主とニギハヤヒの復讐

関連記事:邪馬台国のラストエンペラーの正体を探る!仕組まれた神武東征?!