三国志には、宝剣として七星剣、名剣として、青釭(せいこう)・倚天(いてん)の剣などが登場します。しかし、皆さん、剣とはどういうものか知っていますか?

そして、剣と刀とでは、どう違っているのでしょうか?

今回は、二大メジャー武器、剣と刀の違いを説明しましょう。

関連記事:宝刀・七星剣(しちせいけん)?なにそれ?おいしいの?伝家の宝刀を分かりやすく解説!

関連記事:【火鼠の皮衣】曹丕、とんだ赤っ恥!燃えない布などあり得ない(キリッ!

この記事の目次

剣の歴史は、刀よりも長い・・

戦場に最初に登場した武器は、先端を研いだ長い棒でした。やがて、その先端には、鋭く研いだ石がくくりつけられるようになり、矛や槍に近い存在になります。

ですが、槍や矛を扱うには、長い熟練を必要とするので、戦争が大規模化してくると、より短い訓練期間で扱える武器が求められます。そこで開発されたのが剣で、金属を長く薄く加工できるようになった、青銅器時代、今から5000年程前には登場するようになります。古代の有名な剣には、越王勾践剣(えつおうこうせんけん)などがあります。

じゃあ、剣と刀はどうちがうの?

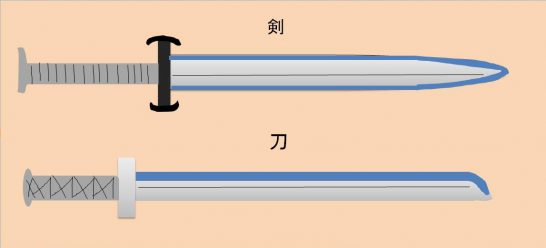

一方の刀は、今から2000年前あたりから出現してきました。下のイラストを見ていただけると分ると思いますが、

刀は、剣よりも短く、また重さも軽く、刃も片方しかついていないという特徴がある事が見てとれます。片方の刃という意味が、日本では、カタハ、そして訛って、カタナになったという説もあります。

剣と刀の使用法の違いとは?

剣と刀は、使用法も違います、まず剣は、相手を刺し貫いて殺す事に主眼が置かれています。だから、刃は剣の両面にあり、先端の尖った部分を支点に敵を突き殺すのに都合がよいように出来ているのです。

ただし、相手を突くという事は、相手の間合いに入るという事を意味しています。大ぶりの剣を振りかざして、相手を傷つけ、武器を跳ね飛ばしてから、最後に剣で体を刺し貫いて殺すのが剣の戦闘法です。よほどの剣技を習得し勇気がないと剣は扱うのが難しい武器でした。

刀は騎兵用に開発され、そして歩兵の装備になる

一方の刀は、軽く、そして、刃は片方にしかついていない武器です。刀での戦闘方法は、敵にトドメを刺すのではなく、振り回して、敵に斬りつけて、ダメージを与えて、戦えなくする事でした。

最初、刀は、騎兵に対して支給されました。理由は、2000年前の中国騎兵には、鞍(くら)はあっても足を乗せて、馬体をしっかりはさむ為の鐙(あぶみ)がなく、騎馬すると体勢が常に不安定でした。

この状態で、剣を装備すると、突き刺すというアクションが大変で相手によけられると落馬する可能性もあります。そこで、ただ、振り回すだけで敵にダメージを与えられる刀が、騎兵には向いていると考えられたのです。

関連記事:三国志時代の兵士はどうやったら憧れの騎馬兵になれたの?当時の馬事情を徹底紹介!

関連記事:洛陽の最速王は誰だ!意外に速い!三国時代の馬車ってどんなの?

中国では盾と併用して、刀が歩兵にも普及した

また、刀は引く時に斬れるので、相手から離れつつも、ダメージを与えられるというメリットがあります。そこで、左手には、盾を装備しながら、混戦では、体を盾でかばい、右手は滅茶苦茶に刀を振り回すという、あまり戦闘に習熟していない歩兵でも扱えたのです。そのような事から、日本とは異なり、中国では、盾と刀はセットでした。

関連記事:三国志の時代の鎧は防弾チョッキ感覚だった?周、殷、キングダムまで鎧を徹底紹介!

日本の刀は、独自に進化して中国とは別物になった

日本の刀は、最初は中国の模倣で、湾曲もなく真っすぐでした。しかし、平安から鎌倉の武士の時代になると、剣のように、重いのに、刃は片刃という、現在の日本刀が生まれます。

本来の美点である筈の、盾を前面にして、逃げ腰でぶんぶん振り回すという刀の要素は消えて、日本刀は、盾もなく相手の刀を鍔で受けながら、踏み込んで斬りつけるという剣のような発展を遂げていきます。

※中国の刀には、手を守り、相手の刀を受ける鍔はありません。

関連記事:1185(いいはこ)になった?三国時代の幕府って何?

三国志ライターkawausoの独り言

つい、いっしょくたにしがちな、剣と刀ですが、生まれた時期も、使用方法も相当違うという事がおわかり頂けたでしょうか?そんな刀は、日本に入ると日本刀に変化して、中国の刀とは、別の武器に変わっていくのも歴史の面白さですね。

本日も、三国志の話題をご馳走様・・・

関連記事:そうだったのか!武器の特徴を知ると三国志の時代の戦い方が分かる!

関連記事:華麗なる中華世界を彩る三国志の武器