『星落秋風五丈原』と言えば…

三国志ファンならこの七文字を見ただけで、何処の話か、誰の話か、何の事を言っているのかピンとくる事でしょう。

そうです!蜀の諸葛亮が最期の力を振り絞り、中原を制すべく五丈原で司馬懿と対峙する…最後のあたりですね。

三国志には物語を紡いできた幾多の英雄達がいましたが、秋風が吹く五丈原で、最後の巨星がついに落ちてしまいます。

三国志演義など、多くの三国志のストーリーは諸葛亮の没後は急速に精彩を欠き、あっという間に終わってしまいます。

当然ながら歴史自体は晋国が成立し、休むことなく続いていくのですが…

それだけ諸葛亮の死は三国志の中でも大きな意味を持つものでした。

この記事の目次

三国志演義の七言絶句から生まれた

『星落秋風五丈原』という、三国志ファンの心を抉るフレーズは元々 は『三国志演義』の第三十八回 「定三分隆中決策」の中で

身未升騰思退步

功成應憶去時言

只因先主丁寧後

星落秋風五丈原

という七言絶句で登場します。

諸葛亮は中原を蜀漢の手に取り戻すという念願も果たせぬまま、命がつきようとしています。

脳裏によぎるのは先帝からの御恩と、蜀のこれからの事を心配するばかり。

流れ星が秋風吹く五丈原に落ち、ついに諸葛亮は息を引き取りました…。ああ、哀しや!

というシーンなのですよね。後世の詩人がそう詠んだ、という事になってます。

これより、諸葛亮の最期を語るフレーズとして『星落秋風五丈原』は後世の三国志作品に脈々と受け継がれていきました。

祁山悲秋の風吹けて、陣雲暗し五丈原

この諸葛亮の生き様に心を打たれた後世の多くの詩人達が、諸葛亮を讃える詩歌や、五丈原での諸葛亮を描いた詩歌を残しています。

中でも日本人に広く知られたのは土井晩翠による『天地有情』という詩集の中の、『星落秋風五丈原』という叙情詩でしょう。

ここで一遍をご紹介です。

『星落秋風五丈原』

(ほしおつしゅうふうごじょうげん 又は せいらくしゅうふうごじょうげん)

祁山悲秋の 風更(ふ)けて

陣雲暗し 五丈原

零露(れいろ)の文(あや)は 繁(しげ)くして

草枯れ馬は 肥ゆれども

蜀軍の旗 光無く

鼓角(こかく)の音も 今しづか。

丞相病 あつかりき。

(訳)

五丈原の祁山に吹く秋風は、嘆くように吹き荒んでいる。

蜀軍の陣には不吉な暗雲が立ち込めている。

秋の夜明けは草葉に露が玉を為し

陣中の戦備は抜かりないが

我が蜀軍の旗は弱々しく垂れ下がっているのだ。。

戦を鼓舞する鼓の音も、角笛の音も今は鳴りを潜めている。

丞相の病がかなり重い為であろうか。

…という、五丈原で諸葛亮が没するまでを詠んだ詩です。

以下、七章349行にも及ぶ長い叙情詩なのですが…

本当に、素敵過ぎるのです!!!!

何だかもう余命幾ばくも無い諸葛亮の様子に、蜀軍全体がどよ〜んと暗くなり、五丈原にも秋風が吹くようになって寂しくなってる様子がありありと感じられます!悲痛な馬の嘶きや、冷たい秋風が五丈原の草木を揺らす音さえ聞こえそうです。

とても長い叙情詩なのですが、是非ご一読をお勧めしたい作品であります。

土井晩翠先生素晴らしい!

三国志が好きだった土井晩翠(どい ばんすい)

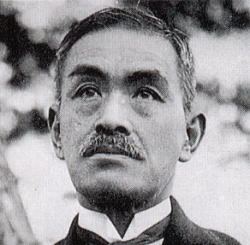

この『星落秋風五丈原』の作者である土井晩翠は、ご存知『荒城の月』の作詞者でもあります。

土井晩翠は宮城県出身で、1871年(明治4年)に生まれた日本の詩人であり、英文学者でもありました。

その作品は男性的な漢詩調の詩風で、同時期に活躍していた島崎藤村が女性的な詩風であるのと対照的で、並んで「藤晩時代」と称されていました。

英文学者でもあるのでホメロスやカーライル、バイロン等の翻訳も手がけています。

土井晩翠は小学生の頃、父親の影響で『水滸伝』や『三国志』『十八史略』に親しんでいたといいます。

多くの高名な詩人がそうであったように、この頃から土井晩翠も諸葛亮の最期に涙したのかもしれませんね。

『星落秋風五丈原』は大流行!

土井晩翠にとって『天地有情』は初の叙情詩集であったのですが、同時に代表作ともなりました。

中でも『星落秋風五丈原』は明治の世でも大流行!

出版前は「こんなの売れないねー」と出版自体を断られ、周りの働きかけで何とか出版した『天地有情』だったのですが、出版社も本人も予想しなかったほどの大流行となったのです。

原稿料も高くは無かったので、本人も印税などとは夢にも思って無かったそうです。

この大ヒットで一躍、土井晩翠は詩人としての名を広めました。

特に『星落秋風五丈原』は多くの人に愛され、面白いエピソードまで残っています。

『星落秋風動物園』???

土井晩翠が初めて雑誌に『星落秋風五丈原』を掲載した頃、上野動物園にいたボルネオ産のオランウータン(当時は 猩々 しょうじょう と呼ばれていた)が亡くなりました。

上野の動物園に来た際には大変話題になったそうですが、やはり日本の気候に合わなかったとか。

それに際し、「文藝倶楽部」という雑誌で坪内水哉という人が『猩々の追善』という事で文章を書いたそうです。

上野動物園のお客が入って来ない日に、亡くなった猩々を偲んで動物園の動物達が猩々のいた柵の前に集まり弔文を読み、哀しんでいました。

という架空のお話です。

その中で歌われたのが『星落秋風動物園』だそうですよ。

気になる詩はこちらです。

上野の山に風あれて

時雨降りしく動物園

北海道の羆(ヒグマ)さえ

寒さに頸を縮むめり

况して天竺熱帯の

野山に育ちし動物が

寒気に得堪へでゆくりなく

健康傷るぞ是非もなき

猩々病篤かりき。

元になった『星落秋風五丈原』をベースに、何とも上手いこと歌ってくれております。

現代だったらTwitterで大拡散ですね!

#星落秋風五丈原 で色々な作品が生まれそう。

数奇な運命を辿った叙情詩

さて、それほどまでに愛された土井晩翠の『星落秋風五丈原』ですが、後世でも微妙に形を変えて愛される事となります。

純粋に叙情詩として、諸葛亮を詠った詩として愛される他に、戦時中には軍歌・戦時歌謡として広く愛された時期もあります。

五・十五事件に参加した三木卓が作詞した「青年日本の歌(昭和維新の歌)」にも一部使われました。

戦後は創価学会で頻繁に学会の歌として歌われるようになったり作者の手を離れた後は、数奇な運命を辿った叙情詩でありました。

意気揚々と、諸葛亮!軍歌 星落秋風五丈原!

戦時中この詩の一部を使った軍歌が大ウケした理由は、諸葛亮が軍事的天才である所と、その忠義心に惹かれた者が多かったからだそうです。

お酒の席では定番の曲だったとか。

え?お酒の席?

諸葛亮、涙の詩じゃないの?

『軍歌 星落秋風五丈原』と探すと、すぐに曲を聴くことができます。

聴くとわかるのですが…めっちゃくちゃに明るいノリノリの軍歌です。意気揚々と

『丞相〜やーまい、あつかりきー!!』

と歌ってます!なかなか元気な曲に仕上がってます。

病だけど、頑張ろう!という意味合いでとれば良いのでしょうかね…。

作曲者不明だそうですが、あの世で土井晩翠に怒られればいいと思います。

三国志ライターAkiのひとり言

諸葛亮を詠った詩は杜甫(とほ)なども多く残しています。

杜甫の詩も秀逸で、志半ばで命を落とした諸葛亮の思いが溢れています。

土井晩翠の『星落秋風五丈原』は大好きで、高校時代には授業に全く関係ないのに一生懸命暗誦していた程です。

諸葛亮の誠の姿勢と、選び抜かれた美しい言葉に心を打たれる名作です!

個人的に軍歌は軍事的天才と忠義心、という所が一人歩きして持て囃されちゃった感が否めないです。

諸葛亮は大好きですが、軍事的に特に優れていたというよりは外交や政治手腕の方があったタイプだと思うので…

もしや諸葛亮だけに、神風頼み!?

それはそれで、確かに諸葛亮は最適かもしれませんがね。

とりあえず、土井晩翠の美しい叙情詩の世界観が吹っ飛ぶ軍歌でビックリしました。

いずれにしても、諸葛亮の生き様と誠の忠義心、そしてそれを綴った土井晩翠の叙情詩は、時代を越え、今もなお多くの人の心を動かしているのは間違いありません。

関連記事:美髯公とは何?ヒゲを見るだけで三国志がわかる!男のシンボル『ヒゲ』はどこから来てどこへ行くのか。

関連記事:これだけ読めば丸わかり!孔明が身に着けている羽毛扇などのトレードマークの理由!

関連記事:恩賜の御衣ってなに?三国志や源氏物語にも出てくるエピソードを紹介