ユーラシア大陸の東と西で高い文化を繁栄させていた、帝政ローマ帝国と後漢王朝、両者はシルクロードを通じて交流があり、ローマ皇帝マルクス・アウレリウス・アントニウス(121~180年)に対して後漢王朝は、大秦王安敦(だいしんおう・あんとん)の称号を送っています。

事実は距離が離れすぎて実現しませんでしたが、もし、この超大国同士が軍事衝突していたら、という前提で架空戦記を書いてみます。

関連記事:架空戦記の走り? 『反三国志演義』を知っていますか?

この記事の目次

帝政ローマ軍と三国志の軍隊の編成はどうなっていたのか?

激突する前に、両軍の軍制について、簡単に書いておこうと思います。時代は紀元200年ごろとして同時期のローマと三国志の時代の軍制は、どのようになっていたのでしょうか?

帝政ローマ軍の編成

・ケントゥリア・・・帝政ローマ軍の最小単位の部隊で小隊に当たる

80名から、100名程度で、隊長はケントゥリオー(百人隊長)

ケントゥリオ―は無敵のローマ軍の象徴として勇猛果敢さを要求され、

常に部隊に先んじて突撃したので非常に戦死率が高かった。

・マニプルス・・・・ケントゥリアを2個合体させた部隊で中隊を意味する。

100名から150名程度、共和制の時代には主力だったが、

帝政ローマに入ると主力ではなくなる。

・コホルス・・・・マニプルスを3個合体させた部隊で大隊を意味する。

480~600名程度で帝政ローマの時代にはケントゥリア同様に軍団の主力。

・レギオー・・・・コホルスを10個合体させて編成され軍団を意味する。

6000名から1万人で編成されていた。

帝政ローマは、レギオーに通し番号を与え、それは帝国全土で50程存在、

つまり、総兵力は30万人~50万人という事になる。

三国志軍の編成

曲(きょく)・・・・・歩兵200名をまとめて一隊としている。

後漢から、三国時代における部隊の最小単位。

部(ぶ)・・・・・・・曲を二部隊合体させて編成する、つまり400名

中隊に相当する。

校(こう)・・・・・・部を二部隊合体させて編成する800名の部隊。

裨(ひ)・・・・・・・校を二部隊合体させて編成する1600名で大隊に相当。

軍(ぐん)・・・・・・裨を二部隊合体させて編成、3200人、軍団に相当。

帝政ローマと三国志軍には、どのような部隊が存在したか?

帝政ローマと、三国志の軍隊の部隊は、大体同じような種類で編成されています。どちらも兵力の主力は歩兵で、軽装歩兵と重装歩兵があり、それに、機動力で勝る騎兵が配置されています。

ただ、騎兵の率は、帝政ローマの軍団が10%を上回らないのに対して、三国志軍は、界橋の戦いで公孫瓚軍が25%という高率の騎兵を常備しています。中国は、四方を遊牧民に囲まれているので、彼等を懐柔する事により、騎兵を比較的に手にいれやすいという環境にあるようです。

戦闘の趨勢を左右するか?弩の普及率

三国志軍団には、帝政ローマ軍に優越する部分があります。それは、自動発射式の弩が非常に普及しているという事です。単純な弓の部隊なら、世界のどの軍隊にもありますが、実際には弓術には高度なテクニックが必要で、ただ弓が引ければ命中するという訳ではありません。

一方の弩は、ただ、セットしてトリガーで狙いをつければいいだけなので入ったばかりの兵士でも扱え、命中率にも大きな差は出ません。また、連射できる連弩という種類の弩も春秋戦国時代には登場しています。

諸葛孔明が改良したとされる諸葛弩は15秒で10本の矢を連続で放つ事が可能でした。

もちろん、連続発射を可能にすると代わりに威力が犠牲になりますが、

中国人は矢の先端に毒を塗る事で、かすり傷でも致命傷になるような方法を

考えているので、威力が弱いから大丈夫とは一概には言えないでしょう。

三国志の軍隊においては、3200名の軍に弩は500名程度と考えられていて、比率は15%程度位という事になります。※帝政ローマ軍は、通常の長弓兵の編成率ついては三国志軍と同程度あります。

帝政ローマ軍にも、バリスタ(弩砲)という自動発射式の弩があったが・・

一方で帝政ローマには弩は無かったのか?というとそうではありません。ローマには、バリスタという大型の弩がありました。

バリスタは据え付け式の弩で、動物の腱や髪の毛などを使用した綱に捩じりを加えて、その復元力で矢や石の砲弾を遠くに飛ばすという方式です。こちらは、中国の携帯式の弩とは比較にならない威力を持ちましたが、前述した通り、威力が強い代わりに、おいそれと運ぶという事が出来ない重量です。

職業軍人である帝政ローマ、対、徴発された農民兵の三国志軍

大体、似たような編成である帝政ローマ軍と三国志軍ですが、帝政ローマ軍が、市民を召集して造られたプロの職業軍人であるのに対して、三国志軍は、徴発された農民の集団が歩兵という素人の集団であるという違いはあります。

この事から、三国志軍は、優勢の時には使えるが劣勢になるとたちまち、脱走者が続出するとも考えられ、逆に職業軍人であるローマ兵は、逆境に至っても、辛抱して持ち堪えるという考え方も出来ます。

ですが、例えば曹操(そうそう)が起した魏は、安定した税収と常備軍を得る必要から、通常は農業に従事しつつ、戦闘では兵士になる屯田兵を採用しています。この場合、素人の農民兵対職業軍人という図式は成り立たなくなるでしょう。

関連記事:曹操「なんでも上手に使えばいい!屯田制と兵戸制じゃ!」

関連記事:三国志時代の兵士の給料と戦死した場合、遺族はどうなってたの?

三国志軍対帝政ローマ軍が激突したら・・

では、上記の予備知識を置いた上で、帝政ローマ軍と三国志軍を激突させます。場所は五丈原のような平地で、兵力は双方とも40000人という事にします。つまり、帝政ローマは、4レギオーで、三国志軍は12軍程度という事です。

双方、見慣れない軍旗と、軍装に驚いていますが、どうやら戦うしかないと判断して突撃を開始したようです。三国志軍からは、太鼓が鳴らされ、一方のローマ軍からはラッパが吹かれました。ローマ軍は、ケントゥリアが突出して走り出します。

ここで、三国志軍からは、連弩隊が登場して一斉に矢を発射しました。全力で突進してきたケントゥリオ―(百人隊長)が弩の餌食になり倒れます。それに対して、ローマ軍はTestudo(亀甲隊形)を採用して大きな盾で身を守り弩兵の攻撃をしのいでいます。

ローマ兵の盾はスクトゥムと呼ばれる大きなもので、時代により長方形の時や円形の時がありますが、ここでは長方形とします。三国志軍の弩兵の矢が尽きました、それを見て取ったローマ軍の司令部は、突撃の命令をラッパで伝えます。

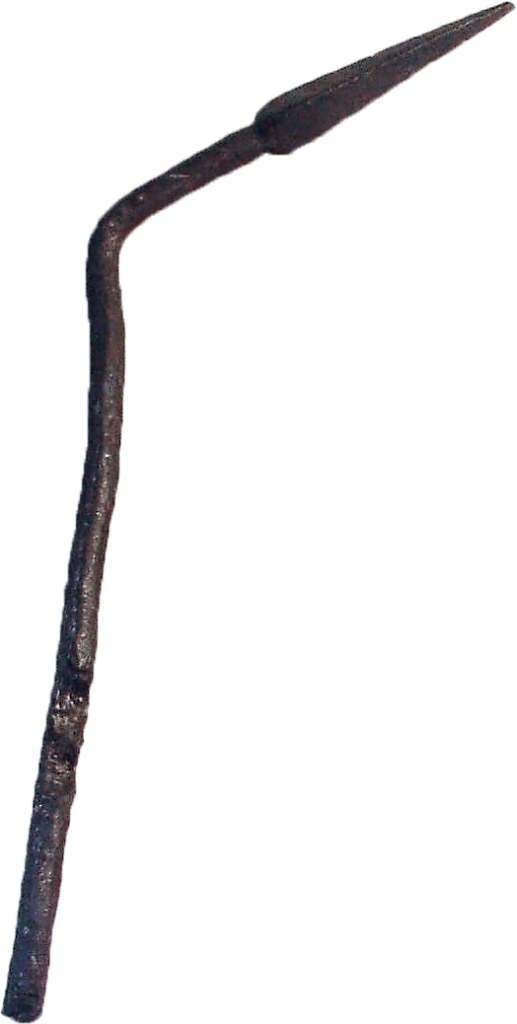

ケントゥリアは、亀甲隊形を解いて、後続のケントゥリアと合流して、コホルスを造り、スクエアの陣形を取り、三国志の軍勢に突撃します。それに対して、三国志軍も密集陣形を取り、3mの長さがある戟(げき)を揃えてローマ軍の突撃に備えます。

戟は、突き刺す為の垂直な刃と首を切り落とす為に横にも刃が出ている兵器で、三国志の時代の歩兵の標準装備品です。

突進するかと思われたローマ軍の意外な行動に三国志軍大混乱?

ところが、残り100メートルという所で帝政ローマ軍は意外な行動に出ました。手に持っていたピルムという2m程度の槍を、三国志軍に向かって次々と投げ始めたのです。意外な攻撃に、ピルムに就き刺されて絶命する三国兵が続出します。

おまけにこのピルムは先端が柔らかく、突き刺さると折れ曲がり敵に再利用できないように工夫されている性質が悪い武器です。

ピルムを投げたローマ兵は、スクエアの陣のまま腰のグラディウスという片手剣を抜き放ち「Est gloria in Rome!!(ローマに栄光あれ!)」と絶叫しながら、三国志軍に突撃します。

一方の三国志軍も負けてはいません、柄の長い戟を奮ってローマ兵を寄せつけないようにしながら、「皇帝萬歲!!萬々歳!」を叫んで押しかえします。

三国志軍、ここで虎の子の騎兵を投入

三国志軍の司令部は、戦線が拮抗した、このタイミングを狙い、騎兵の投入を決断しました。40000人の兵力の25%が騎兵という事は1万騎が突撃を開始するという事です。それを見た、ローマ軍も補助兵力という扱いのアウクリシア5500名を投入します。

三国志軍の騎兵は呂布同様に戟を構えて、背中には矢を背負い、盾は装備していません。一方のローマ軍の騎兵は、こちらもピルムを構えつつ、丸盾を装備しています。ローマの騎兵も異民族の騎兵が多く、性格は勇猛果敢にして残忍です。

激突と同時に、ローマ騎兵のピルムに体を貫かれる三国志軍の騎兵が続出します。しかし、ピルムを投げたローマ騎兵は後は剣しか持っていません。逆に、三国志軍の騎兵は、背中に矢を背負っています。三国志軍の騎兵は、直接激突を避け、距離を置いてから、ローマ騎兵を矢で狙い討ちしはじめました。五丈原のような平原では、矢を放ちながら、逃げ回る騎兵をとらえるのは簡単ではありません。

ローマ軍のアウクリシアをあらかた殲滅した三国志軍の騎兵は、次に、膠着状態だった、前線に突入します。さすがの粘り強いローマ兵でも、味方騎兵の援護なしに敵騎兵の突撃を防ぎきれるものではありません。雨のように降り注ぐ矢に倒れ、突撃してきた騎兵の蹄にうち砕かれ、頑強なスクエアの陣形も崩壊してしまいました。

三国志軍、帝政ローマ軍の殲滅を狙うが・・

こうなると一方的な殺戮戦になります、不利を悟ったローマ軍の司令部は、精強なケントゥリアを前線に踏みとどまらせつつ、全軍の撤退を命じます。勢いづいた三国志軍は、密集陣形を取りながら、ローマ兵を蹴散らして、軍団の全滅を図りますが、そこに、バリスタの総攻撃が襲いかかります。

500機のバリスタは、突進してくる三国志軍の騎兵に休む事なく猛射撃を浴びせ、倒れた騎兵は千騎を超えました。三国志軍の司令部は、予想外の被害に追撃を断念、、銅鑼を鳴らして退却の命令を出します。

帝政ローマと三国志軍の損害

帝政ローマ軍・・・・戦死 歩兵3500名 騎兵3000名

負傷 10000人以上

三国志軍 ・・・・戦死 歩兵6000名 騎兵1300名

負傷 15000名以上

戦闘結果・・・引き分け

関連記事:華麗なる中華世界を彩る三国志の武器

三国志ライターkawausoの独り言

いかがだったでしょうか?

kawausoの頭の中で行われた。帝政ローマ軍VS三国志軍の激突、もちろん実際には、兵力が同数という事も希なら、指揮官や兵の質で戦争結果は変化するでしょうが、まるで異種格闘技戦のような東西超大国の時空を超えた戦い、楽しんでいただけたでしょうか?

本日も三国志の話題をご馳走様でした。

関連記事:【衝撃の事実】ドラゴンブレイドは虚構ではない!二千年前に遭遇していたローマ軍と漢軍

関連記事:旧約聖書の創世記に出てくるノアの方舟の元ネタは古代中国にあった?