皆さん大好き三国志の時代、数多の名将たちが現れ、星々の煌めきの如く輝き、そして消えていった時代。そんな時代にも終焉が訪れ、次にやってくるのが晋。

しかし晋王朝と言っても具体的にはどこからどこまでか分からない……という方のために、今回は晋王朝について、それも西晋について、できるだけかみ砕いて説明していきたいと思います。この時代を知ることでより三国志の世界を楽しむことができるので、この機会にぜひ晋王朝を知っていって下さいね。

この記事の目次

晋王朝とは

晋王朝と一言で言っても、実は晋王朝と呼ばれる王朝は中国史にいくつかあります。今回は司馬炎によって建てられた晋王朝のお話をしますが、この晋にも265年から316年の西晋。そして317年から419年の東晋と呼ばれる時代があるのです。

ここでは西晋、と呼ばれる時代についてお話していくとしましょう。

関連記事:司馬懿の孫の司馬炎は何をした人なの?謎の占田法・課田法など解説

関連記事:司馬炎はなぜ呉を滅ぼすのに15年かかった?中華統一はどうでもいいの?

司馬炎が西晋を建国

前述したように晋を建てたのは司馬炎。司馬懿の孫であり、司馬昭の息子に当たる人物です。265年に司馬炎が魏皇帝から位を禅譲されて建てられた王朝であり、三国時代を終わらせたことで有名な王朝です。司馬炎は武帝と諡名されたので、武帝とも呼ばれます。

この武帝が真っ先に行ったのが、司馬一族から27人を汝南、成都、楚などの国々の王に就かせたことです。これは魏という国を反面教師に、一族による権力集中を目指したものですが、後々これによって晋という国は弱体化していくこととなりました。

関連記事:八王の乱とは?残念すぎる三国志の真の結末であり中国史上最も醜い争い

関連記事:司馬懿の息子は司馬師・司馬昭以外どうして変人・悪人バカだらけなの?

九品官人法が機能しなくなる

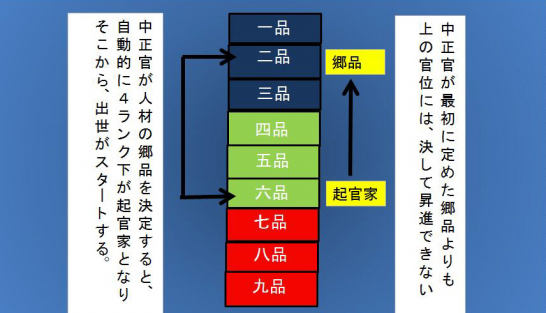

魏では九品官人法という人材登用法が行われていました。

これは地方で能力のある人物に一から九まで「品」という評価を付け、優秀な人物を中央に推薦していくというシステムで、中央から離れた場所であっても優秀な人物を見逃さず、昇進させていくシステムです。

しかしこの晋の時代にあって、この人材登用は本来の目的とはかけ離れた状態にありました。

九品官人法が長く続いてしまったこの時代では「優秀な一族から優秀な者が出る」として評価は個人の能力ではなく、その一族であるかどうかで評価が決定されるようになっていたのです。

関連記事:九品官人法(きゅうひんかんじんほう)は悪法?どうして曹丕は採用したの?

関連記事:まだ漢王朝で消耗してるの?第4話:九品官人法 陳羣(ちんぐん)

昇進できない豪族が地方に割拠

良い家に生まれれば高い評価を受け、その一族は栄える。逆を言えばどれだけ優秀な人物であっても、認められた一族でなければ評価されないまま。これは貧富の格差を生み、地方に力を持った貴族を生むことになりました。この力を持ち過ぎた貴族たちは後の世まで政治に影響を及ぼすことになります。

関連記事:試験に出ます!九品官人法(きゅうひんかんじんほう)の理想と弊害

統一後バカになった司馬炎

武帝は最終的に呉を降し、天下統一を成し遂げます。

しかしこの天下統一を成し遂げたことで気が抜けてしまったのか、武帝は政治に真面目に取り組むことがなくなり、巨大な後宮を作ったり、酒浸りの生活をおくるようになってしまいます。これは分かりやすい傾国フラグ。

またその一方で周囲に対して疑心暗鬼になり、以前は後継者としても考えていた弟の司馬攸を排除しようとしたり、叔父にあたる司馬亮の謀反を疑うなど、一族に権力を集中させたにもかかわらず、その一族での争いの種が生まれていくようになってしまっていたのです。

関連記事:夏侯和は賈充の娘の旦那・司馬攸に期待を寄せすぎて破滅してしまった理由

アホ皇帝司馬衷が即位し八王の乱へ

290年、武帝崩御。その後継者となったのが息子・司馬衷、恵帝の時代です。

しかし恵帝は妻である賈皇后のいいなりであり、賈皇后は自分の一族に権力を集中させるようになります。こうして始まった宮中戦争、八王の乱と呼ばれる内乱によって国力はどんどん削がれていくことになるのでした。

因みに八王の乱は16年ほど続いていきます(長い)。最終的にこの八王の乱は東海王の司馬越が勝利し、懐帝を即位させてやっとひとまず終焉を迎えました。

関連記事:八王の乱の素朴な疑問!恵帝が恐れていたのではない、賈南風が好き勝手できた理由

関連記事:苛烈な悪妻・賈南風はどうやって権力を握ったの?晋の皇后誕生秘話

南匈奴の劉聡が西晋を滅ぼす

しかし八王の乱の終焉は、晋王朝の終焉も同時に巻き込みました。内乱に次ぐ内乱で国力が低下、その間にどんどん南下してくる北方民族。304年、その中で南匈奴の劉淵が漢王を称し、308年には山西省に漢を建国します。311年、匈奴と羯の連合軍は洛陽を攻め懐帝は殺され、316年に劉淵の子・劉聡が愍帝を捕らえ、ここに西晋は滅びます。

この晋の時代、天下統一して三国時代を終わらせた、ということばかりが有名になり、残りは身内でドロドロと争い滅ぼし合って国力減退……ということで、今一つ注目されない時代でもあります。ですがこの時代をテーマに三国志後伝が生まれ、日本でも通俗続三国志として楽しまれた時代でもあります。

また前の政治の弱点を克服するために、更にその前の政治に習うという結果になり、政治の歴史として見るのも中々興味深い時代ですね。より三国志の世界を広げるためにも、できればこの時代にも興味を持って頂ければと思います。

関連記事:八王の乱から漢の建国、劉淵の凄さを徹底解剖します。

関連記事:【五胡十六国】ねぇ?三国志の後ってどうなるの?アフター三国志を紹介

三国志ライター センのひとりごと

晋王朝、晋の時代と言うと司馬懿の孫が何やかんやして……というだけで三国志ファンでも今一つ馴染みがない事と思います。しかし三国志後伝を楽しむなら、この時代は抑えておくべき時代。

晋王朝を知ることで、三国志後伝という物語をより深く理解でき、楽しむことができるのです。もし「三国志後伝って見てみたいな〜」と思われた方は、ぜひ晋王朝について知っておくとより楽しめますよ。

参考文献:晋書文帝記 武帝記 恵帝記 懐帝記 愍帝記

川本芳昭 「中華の崩壊と拡大 魏晋南北朝」

関連記事:劉備の師匠である盧植の子は司馬一族の側近になっていた!?

関連記事:【発見】諸葛亮の軍略の後継者は姜維だけではなかった!