後漢の時代の中国では、人民から租税を取る為に戸籍が発達していました。

それらをすべて網羅すると、およその後漢の時代の総人口が分かりますし、

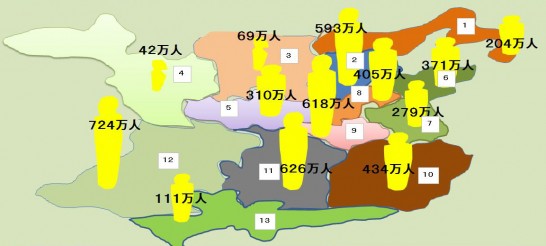

同時に、13州、存在した州の人口分布も分かってきます。

関連記事:三国志地図|中国にも九州があった?州について分かりやすく解説

関連記事:超分かりやすい!三国志 おおざっぱ年表

この記事の目次

後漢時代の総人口は4789万人

後漢の末期である、西暦140年の記録によると、後漢の人口は、

4789万人で、933万戸の世帯があったとされています。

前漢期には、6000万人近いので、それよりはやや減少しています。

もちろん、西暦140年ですから、黄巾賊の叛乱より44年も前であり、

まだ、戦乱の時代でもないので、これをそのまま三国志の人口に当てはめる

という事は出来ませんが、一つの参考になるとは思います。

関連記事:三国時代の税金の種類と分類をわかりやすく解説!税制がわかると三国志もよく分かる!

関連記事:三国志時代の兵士の給料と戦死した場合、遺族はどうなってたの?

関連記事:【素朴な疑問】三国志の時代にも居酒屋ってあったの?

州ごとの人口を見ると、三国志の群雄関係が分かる

総人口ばかりではなく、州ごとの人口データというものもあります。

こちらも140年のデータですが、13州を数えた後漢の州を見て行くと、

その人口にかなりのバラツキがある事が分かります。

①幽(ゆう)州・・・204万人 39万6千戸

②冀(き)州・・・593万人 90万8千戸

③洴(へい)州・・・69万人 11万5千戸

④涼(りょう)州・・・42万人 10万2千戸

⑤司隷(しれい)・・・310万人 61万6千戸

⑥青(せい)州・・・371万人 63万5千戸

⑦徐(じょ)州・・・279万人 47万6千戸

⑧兗(えん)州・・・405万人 72万7千戸

⑨豫(よ)州・・・618万人 114万2千戸

⑩揚(よう)州・・・434万人 102万1千戸

⑪荊(けい)州・・・626万人 139万9千戸

⑫益(えき)州・・・724万人 132万5千戸

⑬交(こう)州・・・111万人 27万戸

こうしてみると、益州の人口が一番多いですが、益州は面積が広い上に、

データにも不正確な部分があるので、或いは豫州を下回るかも知れません。

こうして見ると同じ州でも涼州の人口と益州では10倍以上の開きがある

という事が分かります。

確かに三国志ゲーでも、涼州とか幽州は人口が少なくて

徴兵にもことかいて、苦労した覚えがあるなあ・・・

関連記事:はじめての三国志スタッフが選ぶ三国志おすすめゲーム3選

関連記事:三国志の時代に象兵はいたの?

曹操(そうそう)が欲しがった袁紹(えんしょう)の本拠地、冀州

②番の冀州は人口593万人と北方では最大の人口を誇ります。

古くから農業生産力でも人口でも書物に記載される程に裕福な土地であり

袁紹の覇権というのは、この冀州から生まれたと言っていいでしょう。

黄巾の乱では、周辺の州は大幅に人口を減らしましたが冀州はそんな事もなく

逆に流入する人口を吸収していきました。

袁紹の支配地としては、③の洴州69万人、①の幽州204万人、

⑥の青州の371万人がありますが、やはり冀州の人口は群を抜いています。

曹操は、官渡の戦いに勝利した後で5年掛けて冀州を領有しますが、

その執念を見ると、冀州の豊さと人口にかなり執着があったのでしょう。

関連記事:【三国志if】もし袁紹が官渡の戦いで曹操に勝ってたらどうなってたの?

関連記事:官渡の戦いでも使われ東西を問わず世界中で取られた戦法「坑道戦」って何?

関連記事: 曹操軍の参謀、荀彧(じゅんいく)ってどんな人?官渡の戦いでの大勝利も一通の手紙のおかげ?

関連記事:複雑な官渡の戦いを時系列で紹介

本当は袁紹が支配する筈が・・運命のいたずらで袁術に領有された不幸な豫州

豫州は、人口618万人と巨大な州で、その中でも汝南は210万人の人口を持ちます。

汝南と言えば、三国志に詳しい方はご存じのように4代に渡り三公を出した

汝南袁家の本拠地があった土地です。

また曹一族や夏侯一族の出身地である沛(はい)国の譙(しょう)県が豫州の州都です。

群雄割拠の時代に入ると、当初、袁紹がここを領有して地盤を築こうとしますが

董卓(とうたく)により渤海(ぼっかい)太守に任命されたので、

そのまま冀州に転任してしまいます。

その隙を突いて入り込んだのが自称皇帝、経済感覚ゼロの袁術(えんじゅつ)でした。

もし、袁紹がそのままいれば、あんなに搾取されなくて済んだのに、

運命とは残酷で皮肉です。

袁術は経済力をバックに曹操の支配地である兗州に攻め込みますが、

逆襲されてしまい、後には、疲弊した豫州を捨てて⑩揚州に逃亡します。

曹操は袁術を追い払い、疲弊した豫州を支配下に組み込みます。

それでも、豫州は親袁・反曹の気風が強く官渡の戦いで曹操と対峙していた袁紹が

劉備(りゅうび)を使って煽動させると一気に反乱が起きて曹操を慌てさせています。

関連記事:名門に生まれた策略家 袁術の非業の最期

関連記事: 洛陽に続き、長安でも好き放題をした董卓

後には孫呉の本拠地だが、一度袁術に喰い物にされた揚州

⑩揚州は、人口434万人という大都市で、後には孫呉の本拠地ですが、

最初の頃に、豫州から逃げてきた袁術が九江郡の寿春(じゅしゅん)県に

逃げ込んで、皇帝を詐称します。

九江(きゅうこう)郡は43万人とまずまずの人口ですが、贅沢に明け暮れた袁術と

疫病や飢饉のトリプルパンチで完全に疲弊していまいました。

孫策(そんさく)は、袁術の下から離れて丹陽(たんよう)郡の

建業(けんぎょう)に都を置いていますが、袁術の独立路線を参考に

後の孫呉の建国のプランを立てたといいます。

関連記事:孫策も憧れた「西楚覇王」項羽が残した伝説の戦いベスト3

関連記事:孫策と周瑜の怪しい関係は事実だったの?子不語にある逸話を紹介!

関連記事:孫策を自分の息子にしたいと思っていた袁術

相次ぐ山賊と群雄の襲来と内乱でボロボロになった曹操の根拠地兗州

⑧兗州は人口405万人と豊かな土地で、州都は濮陽(ぼくよう)県です。

しかし、黄巾賊や黒山賊の侵略、袁術、公孫瓚(こうそんさん)、陶謙(とうけん)

というような群雄の侵略が度々あるばかりではなく、曹操が徐州討伐に出向いている間に、陳宮(ちんきゅう)と張邈(ちょうばく)が裏切り呂布(りょふ)を引き込んでしまう

など、内乱も相次いだ土地でした。

それにより、人口減少には歯止めが掛らず、曹操の悩みの種でした。

結局、屯田制を敷いて、強制的に流民を土地に定着させる事で深刻な食糧不足を

回避させましたが、これだけ曹操をてこずらせた州は無いでしょう。

関連記事:これは可哀想。。嫌な上司と呂布の謀略の為に死んだ正史の華雄(かゆう)

関連記事:高順(こうじゅん)ってどんな人?張遼と双壁を為す呂布軍の名将

関連記事:人を信じられなかった豪傑呂布、戦場に散る

三国志ライターkawausoの独り言

文字ばかりではなく、地図の番号と対比させながら三国志を読んでいくと、

歴史にはうまい事必然性が産まれるんだなあ、と思わずにはいられません。

冀州を抑えた為に覇者になった袁紹、豊かな兗州を抑えたのに、

内乱と侵略と、裏切りに忙殺されて休む暇もない曹操。

どこでも棚ボタを狙い、強運も手伝って、贅沢三昧が出来た袁術。

皆さんは、この地図から何を感じましたか?

本日も三国志の話題をご馳走様でした。

こちらの記事もよく読まれています

よく読まれている記事:朝まで三国志 三国志最強のワルは誰だ(笑) 第1部

よく読まれてる記事:三国時代のファッションはどんなのだったの?

よく読まれている記事:後宮の美女達にも階級ってあるの?気になる~♪

よく読まれてる記事:三国志の覇者・曹操の妻13人を紹介!

この記事を書いた人:kawauso

■自己紹介:

どうも、kawausoでーす、好きな食べ物はサーモンです。

歴史ライターとして、仕事をし紙の本を出して大当たりし印税で食べるのが夢です。

もちろん、食べるのはサーモンです。